« Cherche un arbre et laisse-lui t’apprendre le calme. » (Eckhart Tolle).

Calme vient du grec kaûma « chaleur brûlante », d’où « calme de la mer par temps très chaud »; au 15e siècle, le mot est apparenté à l’espagnol, le catalan, l’italien et le portugais calma.

En français, s’agissant d’un terme maritime, il exprime l’absence de vent qui rend la surface de l’eau plate et immobile : calme plat. L’absence de vent dans l’atmosphère à certains moments de l’année : calme blanc. « Autour de l’Islande, il fait cette sorte de temps rare que les matelots appellent le calme blanc; c’est-à-dire que rien ne bougeait dans l’air. » (Pierre Loti, Pêcheur d’Islande, 1886).

Au figuré et par analogie, le mot se répand dans l’usage courant au sens d’absence d’agitation, de bruit, l’impression de repos qui en résulte ou de stagnation qui en découle. En parlant d’un lieu : calme de la campagne, calme d’une église, calme des nuits. En parlant de collectivités sujettes à des troubles sociaux : rétablir le calme (dans un pays). En parlant des affaires : calme de la bourse. En parlant des personnes, de leur état ou de leur comportement individuel, pour décrire l’interruption ou la diminution de la douleur chez un malade : moment de calme. La maîtrise de soi : conserver son calme, retrouver son calme, agir avec calme. L’absence de passions, de sentiments violents, une paix intérieure : calme profond, calme du cœur, calme de la méditation. La tranquillité recherchée par une personne : aspirer au calme, vivre dans le calme.

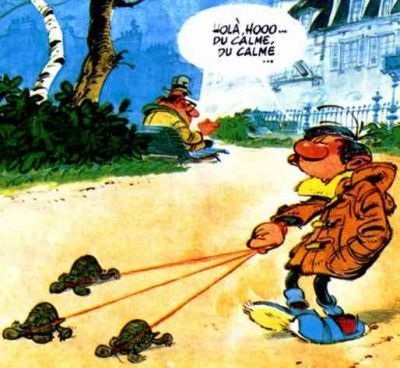

La locution familière on se calme signifie « on cesse de s’énerver. » La locution sortie d’usage être calme et inodore équivalait à « se conduire convenablement » dans l’argot du peuple au 19e siècle. Au Québec, on se calme le pompon s’emploie encore lorsqu’on demande à quelqu’un de cesser un comportement trop enthousiaste, scandalisé ou paniqué.

Parmi les dérivés figurent l’adverbe calmement, de façon sereine, sans agitation ni trouble; le verbe calmer, apaiser l’agitation, diminuer l’intensité d’un état, calmer sa faim, calmer la toux, devenir calme en parlant des intempéries; les adjectifs calmant, calmante. Depuis le 18e siècle, la variante calmir est passée de la langue des marins dans l’usage littéraire pour décrire la tempête, le vent, le temps qui s’apaise.

Devoir

Quel autre dérivé de calme décrit un moment d’apaisement provisoire après l’agitation?

Acc _ _ _ _ _ .

Réponse

Accalmie. Un terme de marine qui s’est bien implanté dans l’usage commun à propos de l’interruption momentanée d’un état d’agitation, d’une activité bruyante et violente. Le mot a produit à son tour accalminé, accalminée, encalminé, encalminée et s’encalminer.