« Citius, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort » (Devise olympique) Olympe désigne le séjour des dieux dans la mythologie, sur le mont Olympe, Olumpos en grec, une montagne de Thessalie, et par extension, les divinités elles-mêmes qui y résident. Près de la ville d’Olympie, Olumpia en grec, où se déroulent des jeux tous les quatre ans à partir de 776 avant l’ère chrétienne. Jeux comportant des cérémonies religieuses, des compétitions sportives et des représentations théâtrales nommées olumpias. Terme emprunté au grec par le latin olympias et traduit par olympiade…

Suite ...Catégorie : Capsule

Capsule

Façons de faire

« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? » (Jacques Rouxel, 1931-2004). Faire vient du latin facere, à l’origine « placer, poser », puis « réaliser créer ». Il est attesté la première fois en 842 sous la forme fazet, soit à la 3e personne du singulier du subjonctif dans les Serments de Strasbourg, scellant l’alliance militaire entre Charles le Chauve et Louis le Germanique contre leur frère aîné, Lothaire 1er, tous trois fils de Louis le Pieux, lui-même fils de Charlemagne. Pacte rédigé en protofrançais, forme embryonnaire du français issu de la transformation progressive du…

Suite ...Casse-croûte

« Après (ma mort), je pourrai aller retrouver mes potes Frédéric Dard et Vadim au paradis pour casser une bonne croûte et jouer aux cartes. » (Robert Hossein, 1927-2020). Le mot croûte, écrit d’abord croste vers 1100, vient du latin crusta, « ce qui enveloppe, recouvre », particulièrement en parlant du pain, d’une plaie. Mais l’étymon latin lui-même est d’origine indoeuropéenne, krust « glace », qui se rapproche du grec kruos « froid glacial » et du letton krevé « croûte » (d’un glacier). En français, il s’emploie dans le domaine de l’alimentation à propos de la partie extérieure durcie…

Suite ...À vélo

L’hippopotame nage plus vite qu’un humain et court aussi plus vite que lui. Conclusion, le seul moyen de battre un hippopotame au triathlon, c’est de tout miser sur le vélo. L’apocope est un mode de création lexicale qui consiste à supprimer des syllabes (ou phonèmes) à la fin d’un mot. Ainsi télévision devient télé, professeur, prof, gymnastique, gym. Vélo, au 19e siècle, est formé sur véloce, lui-même abrégé de vélocipède, appareil de locomotion à deux roues en bois cerclées de fer, de diamètre inégal, fonctionnant à l’origine par le seul secours…

Suite ...État d’esprit

« Un homme d’État est celui qui pense aux générations futures, et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. » (Abraham Lincoln, 1809-1865). État vient du latin classique status, « action de se tenir » et « position, situation », du verbe stare qui se rattache à la racine indoeuropéenne sta- « être debout »; l’indoeuropéen étant une langue disparue de la période de 4500 à 2500 ans av. J.‑C. considérée comme l’origine unique des langues indoeuropéennes modernes. En français, le mot est d’abord orthographié estate puis estat au 14e siècle avant d’adopter sa graphie actuelle…

Suite ...Par ambition

« Tout travail de longue haleine, répétitif, suppose l’ambition d’être toujours meilleur. » (Bernard Pivot, 1935-2024). Elle évoque l’appétit universel de succès personnel et de satisfaction de l’amour-propre. Tournée vers le pouvoir suprême ou de l’infime gloriole. Envisagée historiquement sous ses aspects politiques, parfois, regrettablement, ceux des usurpateurs, des tyrans et des conquérants; et, à notre époque moderne, par le gain d’argent et de notoriété que font miroiter la télé, le sport ou les réseaux sociaux. L’ambition. Ambition vient, au 13e siècle, du latin ambitio, « démarche pour solliciter des suffrages. » chez les Romains.…

Suite ...Dorer la pilule

« Grève dans l’usine de la pilule Viagra. Le mouvement pourrait se durcir. » (Laurent Ruquier) Le mot pilule, écrit d’abord pillule au 14e siècle, vient du latin impérial pilula, « petit corps rond, boulette, pelote »; aussi représenté sous une forme réduite par l’allemand Pille, l’anglais pill et le néerlandais pil. Il est introduit par les médecins pour désigner un médicament se présentant sous forme de petite boule ou de petite pastille, destiné à être avalé, généralement désigné par son appellation commerciale : Aspirine, Tylenol, Viagra. En particulier, pilule contraceptive ou pilule, un contraceptif oral…

Suite ...Fossé des générations

« J’ai toujours senti que je ne suis pas de cette génération. J’y vis seulement. » (Keanu Reeves). L’étymon latin generare « engendrer », « produire », « composer » conduit, au 12e siècle, à la formation du verbe générer, de même sens en français. Et de génération, du latin classique generatio, orthographié d’abord generatiun. Le mot désigne l’action d’engendrer, le processus de reproduction par lequel un être vivant produit un autre être lui ressemblant : génération vivipare, « dans l’utérus », génération ovipare, « dans l’œuf », génération sexuée, « par accouplement », génération asexuée, « par fécondation in vitro », génération spontanée, « constitution d’êtres vivants à…

Suite ...Tout son soûl

« Mieux vaut être soûl que con, ça dure moins longtemps. » Soûl et sa graphie concurrente saoul est l’aboutissement du latin salullus « repu », diminutif de satur « rassasié (surtout de nourriture) » et, au figuré, « riche, abondant, chargé ». Réfection de saule, saul et saol au 12e siècle; l’accent circonflexe est introduit au 15e siècle, notation que retient la première édition du Dictionnaire de la langue française en 1694. Le mot se maintient en français avec la valeur vieillie de « personne ou animal qui mange ou boit à satiété » : pour un humain, être soûl de pâtisseries,…

Suite ...Boss des bécosses

« On a grimpé vers la forêt, en montant, en montant toujours. Et on a découvert le spot organisé pour les voyageurs. Cap Bon Ami. Les deux bécosses aux portes arrachées, les murs remplis de noms gravés, d’insultes, de dates et d’adresses! Albert s’est jeté dans une des deux bécosses en arrivant, comme de bien entendu. » (Claude Jasmin, Pleure pas Germaine, 1965). Occupée par les forces britanniques en 1760, cédée par la mère patrie en 1763, la Nouvelle-France, devenue le Canada, puis le Québec, compte alors environ 70 000 âmes. Âmes françaises dont les Filles du…

Suite ...Écorces d’orange

« Et ta robe en tombant sur le parquet ciré, n’a pas fait plus de bruit qu’une écorce d’orange » (Jacques Prévert, 1900-1977). Certaines langues peuvent être comparées à des carrefours privilégiés, des points de passage d’un vocabulaire venu de loin. L’arabe a joué ce rôle pour le monde oriental et la Méditerranée. Ainsi le mot sanskrit naranga « oranger », passant par le persan nârandj devient l’arabe larandj qui le transmet au vénitien naranza, puis à l’italien arancia et enfin au français orenge au 12e siècle, qui deviendra orange. L’orange douce, plus savoureuse que…

Suite ...Plante carnivore

« La société est une fleur carnivore. » (Slogan du mouvement de contestation Mai 68 en France). La composition savante est un mode de formation qui consiste à combiner des éléments grecs ou latins pour créer une nouvelle unité lexicale en français; ces composés, contrairement aux préfixes et aux suffixes, n’étant accolés ni à un radical ni à un mot déjà présent dans la langue. Ainsi ophtalmologie, qui désigne une branche de la médecine se consacrant à l’étude de l’œil, résulte de deux éléments joints du grec ancien : ophtalmos « œil » et logos…

Suite ...Donne la patte

« Dans mes heures les plus sombres, quand je cherchais une main tendue pour me relever, j’ai trouvé une patte. » (Source : Facebook, avril 2024). Patte, à l’origine, est une onomatopée formée sur le radical patt- qui évoque le bruit de deux objets qui se heurtent. Au 13e siècle, le mot élimine le vieux français poe, de même sens, issu du préceltique pauta en usage à l’Âge de fer, soit chez les peuples vivant vers 800 à 700 avant J.‑C. en Europe de l’Ouest. Chez l’animal, il désigne chacun des membres ou appendices…

Suite ...Banque de sperme

« Si un jour, tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide de tous. » (Coluche, 1944-1986). Sperme, d’abord esperme au 13e siècle, vient du bas latin sperma « semence », lui-même pris au grec sperma, spermatos, dérivé de speirein « semer »; verbe qui se rattache à la racine indoeuropéenne spher- « éparpiller ». Le mot désigne le liquide opaque, blanchâtre et visqueux formé par les sécrétions des différentes glandes génitales mâles : donneur de sperme. Au 14e siècle la locution sortie d’usage faire sperme signifie « éjaculer ». « Prends garde d’abîmer ton intelligence…

Suite ...Célébration de la beauté

« Quand on vieillit, la beauté se réfugie à l’intérieur. » Beau ou bel, comme adjectif et substantif, vient du latin bellus qui, dans cette langue, a surtout qualifié des femmes et des enfants avec la valeur de « mignon, joli, charmant, adorable. » La parenté étymologique entre les notions de « beau », « bon » et « bien », sensible en latin, continue d’éclairer la structure sémantique du mot dès les premiers textes en français, au 9e siècle, pour exprimer une appréciation positive à dominance esthétique : beau visage, beau sourire, belle femme, beau paysage, belle maison. En parlant du…

Suite ...Tout est dans tout

« Tout est dans tout et vice versa » (Alphonse Allais, 1854-1905). Tout, d’abord noté tot, est issu du bas latin tottus, altération du latin classique totus, qui s’employait en considérant les objets dans leur extension, avec le sens d’« entier, intégral ». En français, il sert d’adjectif, d’adverbe, de nom et de pronom; emplois attestés pour la majorité avant la fin du 13e siècle. Comme adjectif indéfini, sous les formes tout, toute, tous et toutes, il marque l’idée d’intégralité d’un espace, au propre ou au figuré, d’un volume, d’une durée, d’un processus, d’une collection,…

Suite ...En signe d’amitié

« L’amitié est comme un livre. Il y a les amis qui partagent seulement une page de notre vie; d’autres qui nous accompagnent durant tout un chapitre; et il y a ceux qui nous soutiennent du début jusqu’à la fin de l’histoire. » (Source : Éric Légaré, Facebook, mars 2024). Ami, orthographié d’abord amics, amicz et amic au 10e siècle, vient du latin amicus comme l’italien amico, l’espagnol et le portugais amigo. L’étymon revêt les deux sens de « proche, intime » et « amant, maîtresse »; valeurs conservées en français. Lorsque l’attachement est de nature affective sans…

Suite ...Sens de l’humour

« Et quand la vérité n’ose pas aller toute nue, la robe qui l’habille le mieux, c’est l’humour » (Doris Lussier, dit le Père Gédéon, 1918-1993). Plus des deux tiers du vocabulaire anglais vient du français ou du latin. Ainsi l’anglais humour est-il pris à l’ancien français humeur, issu du latin humor « liquide »; humeurs désignant initialement les fluides corporels, puis une « disposition à l’irritation. » Au 17e siècle, l’anglais lui confère une valeur opposée, celle de « disposition à la gaieté. » Évolution sémantique que le français se réapproprie sous l’impulsion des penseurs du siècle des…

Suite ...Marge de profit

« Le poisson ne voit pas l’hameçon, il ne voit que l’appât; l’homme ne voit pas le péril, il ne voit que le profit » (proverbe mandchou). Profit, orthographié prufit au 12e siècle, vient, par évolution phonétique, du latin profectus, « avancement, progrès », d’où « « succès » et, en médecine, « amélioration ». Le mot passe au français avec le sens général d’avantage d’ordre matériel, intellectuel ou moral qu’une personne ou une collectivité peut tirer de quelque chose : source de profit, part de profit. Valeurs perçues dans diverses expressions : faire du profit, « être d’un usage économique, de…

Suite ...Pratique du sport

C’est au 19e siècle que le français emprunte sport à l’anglais sport, aphérèse de disport, « passe-temps, récréation » et « jeu », l’anglais l’ayant lui-même pris au français du 12e siècle desport, variante de deport, « divertissement ». Le mot est d’abord lié à la notion de « pari ». Puis, il désigne toute activité physique exercée dans le sens du jeu, de la lutte et de l’effort, dont la maîtrise suppose un entraînement et le respect de certaines règles, codes et valeurs : club de sport, terrain de sport. Au singulier ou au pluriel, la forme spécifique que prend…

Suite ...À vol d’oiseau

Oiseau, d’abord oisel au 11e siècle, vient du bas latin aucellus, forme syncopée de avicellus, diminutif du latin classique avis. Étymon qui appartient à la racine indoeuropéenne aw-, représentée également dans l’arménien haw « oiseau », le grec aietos « aigle » et le védique véh, langue du Véda, livre sacré des Hindous. Le mot désigne un animal ovipare à sang chaud, au corps couvert de plumes, dont les membres antérieurs sont des ailes et les membres postérieurs des pattes, la tête étant munie d’un bec corné dépourvu de dents, et qui est, en général,…

Suite ...Toujours vivant

Le verbe vivre vient du latin vivere, « être en vie », « durer, subsister », « se nourrir de »; il est relevé en français dès le 10e siècle. Son participe présent vivant s’emploie aussi comme adjectif. Pour exprimer ce qui est doué pour la vie et qui se manifeste de manière perceptible : « Une alouette chante en battant des ailes et remuant les pattes sans changer de place dans l’atmosphère. Je vois cette charmante petite chose vivante qui vibre sans se déplacer en face de moi, comme si elle becquetait la lumière. » (Henri Bordeaux, Les derniers…

Suite ...Esprit d’équipe

Équiper est issu du germanique ancien skip « bateau », devenu Schiff en allemand moderne et ship en anglais. Au 12e siècle, il parvient au français par une forme normando-picarde eschiper « embarquer », puis « pourvoir un navire du nécessaire à la navigation » et, au 16e siècle, « fournir le matériel nécessaire en vue d’une activité particulière. » Équipe décrit un groupe de personnes réunies pour accomplir ensemble une activité commune : travail d’équipe; avec un complément désignant le métier de leurs membres : équipe de chercheurs, équipe d’ouvriers, équipe de monteurs. Avec un complément, substantif ou adjectif, désignant leur…

Suite ...Bain de sang

Sang, aussi sanc au 10e siècle, vient du latin sanguis « sang qui coule dans le corps », par opposition à cruor « sang répandu hors du corps » qui formera cruel et cruauté. Le mot désigne le liquide organique rouge cheminant par les artères et les veines du corps humain et dans celui de nombreux animaux et qui y entretient la vie : prise de sang, don de sang, banque de sang, caillot de sang, sang menstruel, cracher du sang, pisser le sang. Ce qui est opposé à l’esprit : de chair et de sang. Sa…

Suite ...Cogner des clous

Clou vient du latin clavus « cheville » de bois, puis de fer. Le mot passe au français au 11e siècle avec le sens de « petite pièce métallique effilée, généralement pourvue d’une tête et utilisée dans les métiers du bâtiment pour fixer, décorer » : clou de bronze, clou à tête ouvragée, clou de fer à cheval, clou à tête plate, clou à soulier. Par extension en médecine, il désigne une tige de métal, pointue à une extrémité, utilisée pour maintenir les fragments osseux dans certaines fractures. Par comparaison, une personne d’allure famélique :…

Suite ...Chambre à coucher

Coucher est l’aboutissement du vieux français colcer au 11e siècle, du latin collocare « disposer », puis « placer horizontalement », d’où « mettre au lit ». Le verbe apparaît à la forme pronominale, se colcer, « partager le lit de quelqu’un » mais sans connotation sexuelle; celle-ci se développant à partir du 16e siècle sous forme de nombreuses expressions grivoises : frotter son lard, tirer un coup, manger de la chair crue, dauber des fesses, remuer le gigot, jouer à cul contre pointe, danser sur le ventre, jouer au trou madame, faire des galipettes, s’envoyer en l’air. Le déverbal couche…

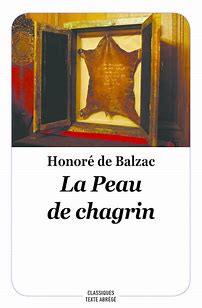

Suite ...Peau de chagrin

Le mot chagrin est unique en ce sens qu’il possède deux étymons. Le premier, pris au turc sağrı « croupe d’un animal », se révèle d’abord sous les formes sagrin au 16e et chagrain au 17e siècle. En peausserie, Il désigne un cuir grenu, soit abondant en grains et couvert de petites aspérités arrondies, préparé avec la peau de la croupe du mulet, de l’âne, de la chèvre ou du cheval et traditionnellement utilisé en reliure, dans la couverture des livres : peau de sagrin. Puis peau de chagrin, locution décrivant familièrement une peau rêche :…

Suite ...Dans ses pantoufles

Pantoufle devrait son nom à un saint Pantouffle qui aurait vécu au 15e siècle. Hypothèse fantaisiste non avérée mais qui démontre que des farceurs sévissaient déjà au Moyen Âge. Ou qu’ils évoquaient alors, par figure, le confort et la douceur que procurent les pantoufles à des pieds fatigués, l’espérance d’une vie douillette et paisible, se délectant de boissons chaudes et relaxantes comme l’anis, la menthe, le tilleul, la camomille et la verveine. À administrer, au lieu de médicaments, aux enfants turbulents. L’origine de ce mot rassurant est probablement l’Occitanie; le phonème…

Suite ...Gros mots

Gros vient, au 1er siècle, du latin impérial grossus « gros, épais », puis « rude, grossier » en latin chrétien, altération phonétique de crassus « gras »; la voyelle /o/ évoquant mieux la grosseur que le /a/. Comme adjectif, il désigne, comme son féminin grosse, ce qui dépasse la mesure considérée comme moyenne, normale, par le volume ou ses dimensions. En parlant d’une personne corpulente : gros bébé, gros monsieur, grosse femme. En particulier, d’une partie du corps : gros nez, gros ventre, gros yeux, par figure, grosse tête, personnage important ou influent, avoir le cœur gros, avoir…

Suite ...M’enfin

L’adverbe enfin, orthographié aussi anfin, s’écrit d’abord en deux mots, en, fin au 12e siècle, par comparaison avec la locution latine in fine, francisée, qui s’utilise parfois avec un sens identique en français. Synonyme de à la fin, finalement, pour terminer, il s’emploie avec une valeur temporelle. Pour indiquer que l’action se déroule après un long espace de temps, après une longue attente : « Après s’être empêtrés à plusieurs reprises dans les roulières boueuses et d’avoir poussé sur la voiture dans le but d’alléger la charge de Grattan, Elwin et Mary arrivèrent…

Suite ...Comme qui dirait

Qui vient du latin qui mais appartient au thème indoeuropéen kw-. Pronom relatif et interrogatif depuis le 9e siècle, la quasi-totalité de ses emplois est attestée avant la fin du 12e siècle. Il figure parmi les autres pronoms relatifs aux formes simples : que, quoi, dont où; composées : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles, duquel, de laquelle, desquels, desquelles, quiconque; ou élidées : qu’. Dont le rôle est d’introduire, en le remplaçant, un nom ou un groupe nominal dans une proposition dite relative. Qui ont un genre, un nombre, une personne,…

Suite ...Souffler les bougies

Bougie, nom commun, vient de Bougie, nom propre francisé de l’arabe Bejaïa, ville d’Algérie qui, au Moyen Âge, faisait le commerce de grandes quantités de cette cire fine avec les contrées d’Europe. Cire moulée utilisée principalement comme mode d’éclairage chez les aristocrates et la royauté et pour fabriquer des cierges lors des cérémonies et rites chrétiens; la bourgeoisie et le peuple utilisant plutôt la chandelle formée de suif, de la graisse animale fondue. Le mot désigne un petit cylindre de cire, de paraffine ou de stéarine, entourant et alimentant une…

Suite ...Chemin faisant

Le mot chemin est d’origine celtique : au 7e siècle, camino en gaulois, kamm « le pas » en breton; repris au 11e siècle par le latin populaire camminus. Il se maintient de nos jours dans les langues romanes : l’italien cammino, l’espagnol camino, le portugais caminho. Il décrit concrètement une voie de communication terrestre reliant un point de l’espace à un autre, le plus souvent à la campagne ou d’importance secondaire, par opposition à route ou à rue : étroit chemin, chemin tortueux, chemin de terre, grand chemin, désignant une voie plus fréquentée, d’où voleur de…

Suite ...Entendre des voix

Voix est la réfection de voiz au 10e et vois au 13e siècle; vocables de vieux français qui représentent l’aboutissement du latin classique vox « son de la voix » mais aussi « mot » et, au pluriel, voces « propos ». Chez l’être humain, il désigne l’ensemble des sons produits par la bouche résultant de la vibration de la glotte sous la pression de l’air expiré : voix aiguë, voix grave, voix chevrotante, voix éraillée, voix enrhumée, filet de voix, extinction de voix. Ce qui exprime un état moral : voix affectueuse, voix amusée, voix cordiale, voix irritée, voix…

Suite ...On est-tu ben dans un coton ouaté

Au Québec, coton ouaté désigne un chandail à manches longues popularisé dans les années 1990; cagoule est son équivalent en français acadien. Il s’enfile par l’encolure et peut posséder une poche ventrale, dite kangourou, et un capuchon. Son tissu est fabriqué en utilisant un processus de cardage qui sépare les fibres de coton, puis en les pressant ensemble, produit une texture douce et pelucheuse. Confortable. Chandail est un vêtement de dessus généralement épais et à manches longues, qui s’enfile par la tête et s’arrête à la taille ou aux hanches :…

Suite ...Champ libre

Libre vient du latin liber « de condition non esclave, affranchi ». En français du Moyen Âge, il désigne, comme son étymon, la condition d’un individu qui n’appartient pas à un maître : paysan libre par opposition à serf. C’est à partir du 16e siècle que les sémantismes de l’adjectif s’étendent considérablement pour qualifier ce qui n’est pas soumis à une ou plusieurs contraintes externes. En parlant d’un personne qui n’est pas retenue prisonnière ou qui jouit, au sein d’une nation qui n’est pas sous domination étrangère, de droits politiques reconnus à ses citoyens :…

Suite ...Grandeur nature

Le mot nature est pris au latin natura « naître », « origine » et plus largement « ordre des choses »; l’étymon traduisant, en philosophie, le grec phusis « substance. ». En français, dès les premiers textes, il désigne la force active qui établit et maintient l’ordre de l’univers, souvent personnifiée avec une majuscule : lois de la Nature. La réalité matérielle considérée comme indépendante de l’activité et de l’histoire humaine. Soit le milieu terrestre défini par le relief, le sol, le climat, l’eau et la végétation : nature sauvage, nature désertique, nature luxuriante. Comme milieu refuge opposé à…

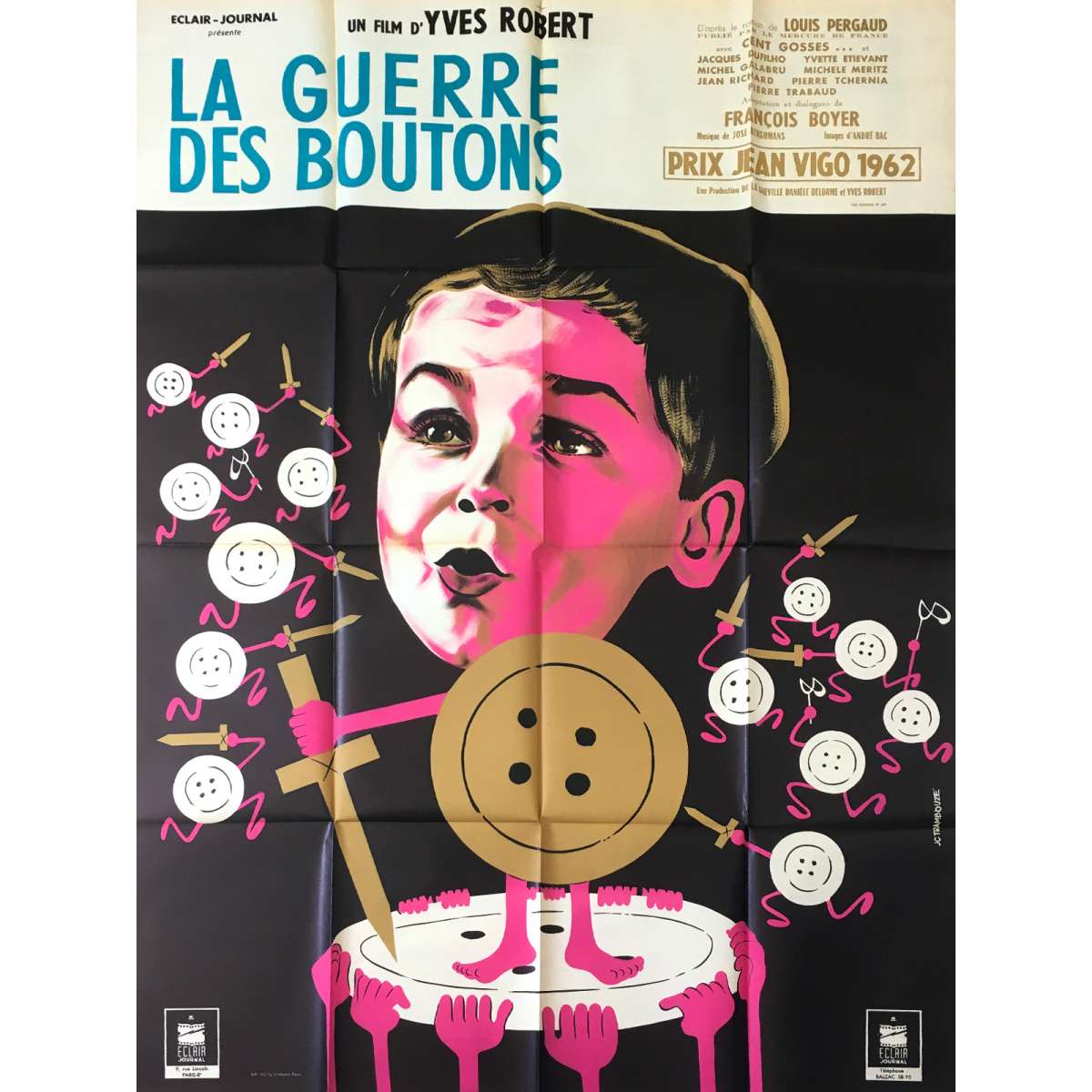

Suite ...Déboutonné

Bouton dérive de bouter qui s’emploie comme dans la citation attribuée à Jeanne d’Arc durant la Guerre de Cent ans (1337-1453) : « Je suis ici pour bouter les Anglais hors de France »; comprendre les repousser en dehors du royaume français et redonner sa couronne au roi Charles VII. Mission que la Pucelle d’Orléans accomplira avant de terminer sa vie sur le bûcher. Toutefois, le mot ne maintient pas de rapport sémantique avec le verbe. En biologie, il décrit le bourgeon poussant sur les arbres, les arbustes et les plantes et donnant…

Suite ...Broyer du noir

Noir vient du latin niger, de même sens. Le mot est utilisé comme adjectif ou comme substantif depuis le 12e siècle. Dans un emploi caractérisé par l’absence de couleur, par une couleur très sombre ou par l’obscurité : tableau noir, point noir, chocolat noir, ciel noir, yeux noirs, robe noire, chambre noire. État rendu foncé par une meurtrissure : œil au beurre noir. Par la saleté, la poussière, la pollution : « Ces figures violettes de froid, noires de crasse » (Paul Adam, L’Enfant d’Austerlitz, 1901). Par les rayons du soleil, noir étant alors synonyme de…

Suite ...Des squelettes dans le placard

Squelette, orthographié d’abord scelette et sqelete au 16e siècle, est un emprunt à l’adjectif grec substantivé skeletos « corps desséché », « momie ». Souvent de genre féminin au 17e siècle, le mot désigne l’ensemble des os et des cartilages qui forment la charpente des vertébrés : squelette de l’homme, squelette de la femme, squelette d’un animal. Spécifiquement, chacun des éléments osseux d’un organe, d’une partie du corps : squelette de la tête, squelette du tronc, squelette de la main. Mais aussi toute structure rigide jouant un rôle de soutien pour un organe mou : squelette du nez, squelette…

Suite ...Bonjour tristesse

Triste, d’abord orthographié trist au 10e siècle, vient du latin classique tristis « affligé » et « funeste »; car dans la langue des augures romains, le mot signifiait aussi « regarder les entrailles » des animaux sacrifiés lors de rituels à l’aspect sinistre. En français, dans le registre des sentiments humains proches de l’abattement, de la douleur, de la souffrance, de la peine, du chagrin, son acception dominante est « personne éplorée » et « événement navrant, malheureux » : triste mine, clown triste, journée triste, chanson triste, triste époque. Ou, nuance, dont la médiocrité, la mauvaise qualité est affligeante : triste…

Suite ...Faisceau de fibres

Le mot fibre vient du latin classique fibra, « formation d’aspect filamenteux », et, dans la langue augurale, « division du foie », d’où « entrailles »; au figuré, il revêt la valeur de « sensibilité ». Francisé, il désigne, en anatomie, l’élément filamenteux composant certains tissus organiques : fibre cervicale, fibre nerveuse, fibre musculaire. Au figuré, il qualifie le fond secret d’un être en tant que lieu supposé d’une manifestation affective : « Vous avez la fièvre, dit-elle d’une voix douce et charmante qui remua toutes les fibres du cœur de Ferdinand » (Pierre Ponson de Terrail, Les Exploits de Rocambole,…

Suite ...Du bout des lèvres

Les lèvres. Bien sûr, elles servent à embrasser. Mais aussi à boire, auquel cas il faut les tremper. À écouter, en s’y suspendant avec exaltation. Parce qu’elles traduisent toutes sortes de sentiments. L’attente, l’inquiétude ou le regret; pour cela mordillez la lèvre inférieure. L’incertitude, en fripant la lèvre supérieure. La peur, la colère, l’indignation, le désarroi; il suffit de les faire trembler ou de se les mordre. Le dépit, le dégoût, l’ironie, l’amusement, par l’ambiguïté des plis. Le mot est issu du latin labra, pluriel neutre de labrum « lèvre,…

Suite ...Quitte ou double

Quitte est un adjectif singulier invariant en genre. Il vient du latin médiéval quitus, « dispensé d’une obligation juridique ou financière », sens conservé en français : être quitte d’impôts. Dès le 11e siècle, il correspond à « libéré d’une charge morale ou sociale », d’abord avec une connotation religieuse : être quitte envers Dieu, être absous de ses péchés. Puis, il revêt d’autres valeurs. « Ne plus rien devoir de part ni d’autre » : quitte à quitte et bons amis, phrase convenue par laquelle on concluait un marché. « Jouer de façon à réparer toutes ses pertes ou…

Suite ...Salade frisée

Le verbe friser est attesté en français depuis le 15e siècle. Toutefois, son origine est incertaine. Son radical germanique fris- pourrait dériver du frison frisle, repris par l’anglais frisle « crépu »; la Frise étant la plus grande des douze provinces qui constituent les Pays-Bas. Il serait alors proche de frire, par analogie de forme avec les bords d’un aliment frit. Ou il relèverait du gallo-roman frestiare « onduler », d’après le latin fretum « flot qui se brise contre le rivage. »; ce sémantisme permettant de le rattacher à frise « bandeau brodé » et « bordure ornementale » (d’un…

Suite ...Analyse de texte

Le mot texte vient du latin textus, « tissu, enlacement », spécialement à l’époque impériale, « enchaînement d’un récit », « récit », substantivisation du participe passé de texere « tisser ». En français, il décrit la suite des éléments du langage constituant une œuvre écrite ou orale : texte manuscrit, texte imprimé, texte d’un discours. Un écrit considéré dans sa rédaction originale et avérée : texte de loi, textes sacrés. Une création littéraire ou un document authentique considérés comme référence ou servant de base à une culture ou une discipline : grands textes, textes classiques. Un fragment jugé comme caractéristique…

Suite ...Droits d’autrice

Le féminin en -trice des mots masculins en -teur provient de la terminaison latine -trix, le masculin étant -tor : senator, sénateur, senatrix, sénatrice accusator, accusateur, accusatrix, accusatrice, actor, acteur, actrix, actrice, auctor, auteur, auctrix, autrice. Le mot autrice est attesté dès le 14e siècle; il désigne une femme qui pratique le métier ou l’art de l’écriture. Sorti d’usage, il réapparaît dans les dictionnaires dans les années 1990 et fait un retour en force au milieu des années 2010, d’abord en Suisse, dans les médias et chez de plus en plus…

Suite ...Sans une égratignure

Égratigner, d’abord esgratiner au 12e siècle, dérive de gratiner, diminutif de gratter. Le verbe signifie « écorcher en déchirant superficiellement la peau » : égratigner le visage. Par analogie, « abîmer, détériorer légèrement quelque chose en provoquant des rayures, des traces » : égratigner une voiture, égratigner un disque. Travailler une étoffe avec la pointe d’un fer pour lui donner une forme : égratigner la soie. Labourer sommairement : égratigner la terre. Au figuré, il désigne une personne qui, par méchanceté ou malice, en blesse une autre avec des propos piquants ou ironiques, sens illustré dans la locution proverbiale…

Suite ...Station bonbons

Le mot bonbon vient du redoublement enfantin de bon pour désigner quelque chose de « bon bon » à manger, surtout des sucreries. Signalé dès le 17e siècle, d’abord à la forme partitive, du bonbon, il décrit dans l’usage moderne une petite friandise à base de sucre, aromatisée, colorée et de consistance relativement dure, enveloppée ou pas dans une papillote : croquer des bonbons, sucer des bonbons, canne de bonbons. Sauf en Belgique où le mot se dit encore pour « petit biscuit sec ». Par analogie de forme avec des bonbons fondants, des bonbons à…

Suite ...In extremis

Extrême est issu du latin extremus, superlatif de exter, « le plus à l’extérieur » et, au figuré, « le pire ». En français, il s’emploie comme adjectif. Par référence à l’espace, pour désigner ce qui est tout au bout : extrême frontière. Par référence au temps, pour décrire ce qui est tout au début ou tout à la fin d’une durée : extrême vieillesse. Au figuré, il est généralement antéposé et détermine ce qui atteint le plus haut degré : extrême élégance, extrême urgence, extrême fatigue, extrême droite et extrême gauche, formations politiques les plus éloignées…

Suite ...