Le mot paréo vient des îles océaniennes. Ainsi que vahiné qui désigne à Tahiti une jeune fille ou une femme, tatouer, du polynésien des îles Marquises, et tabou, du polynésien de l’île Tonga.

Apparu sous la forme pareu, il nomme le vêtement traditionnel tahitien fait d’une seule pièce d’étoffe, nouée au-dessus de la poitrine pour les femmes et à la ceinture pour les hommes, couvrant les jambes jusqu’au-dessous du genou.

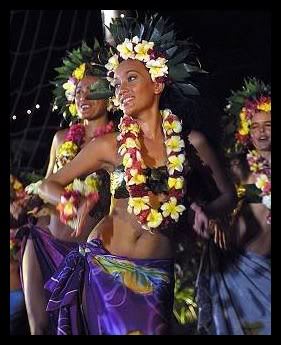

Pierre Loti et Jules Verne, dans leurs écrits, Paul Gauguin, dans ses toiles, répandent le mot, évoquant la parure du vêtement drapé aux grandes fleurs de couleur vive qui chante la séduction libre, la vie naturelle, au contraire de nos habits invariablement cousus. « Elles étaient coiffées de couronnes de feuillage (…) leurs reins étaient serrés dans des paréos bleu foncé à grandes raies jaunes; leurs torses fauves étaient sveltes et nus; leurs cheveux noirs, longs et dénoués (Le mariage de Loti, 1882) ».

La mode, dans nos pays, s’inspirant de l’image charmée des mœurs tahitiennes, récupère le mot qui en vient à décrire un vêtement sommaire, de longueur variable, constitué d’une pièce de cotonnade imprimée qui se drape au-dessus du buste ou à la taille, se portant généralement à la plage.

Devoir

Quel autre mot emprunté au nom d’un atoll tahitien désigne un vêtement de plage?

B _ _ _ _ _

Réponse

Bikini est emprunté au nom géographique Bikini, atoll du Pacifique du groupe des îles Marshall où a eu lieu une expérience atomique en juin 1946. Marque française déposée par la maison Réard la même année, il désigne un maillot de bain pour femme, en deux pièces réduites à l’extrême, formé d’un slip et d’un soutien-gorge. Cinglant comme l’explosion même, le mot, selon Le Monde illustré (août 1947), correspondait à un « anéantissement de la surface vêtue », au niveau du vêtement de plage, et à une « minimisation extrême de la pudeur ».