« Vous m’avez dit, tel soir, des paroles si belles

Que sans doute les fleurs, qui se penchaient vers nous,

Soudain nous ont aimés et que l’une d’entre elles,

Pour nous toucher tous deux, tomba sur nos genoux. »

(Émile Verhaeren)

Le poème renferme, sur très peu de lignes, une fulgurance contenue par la syntaxe, les sonorités, la parole rythmée, les images. Le mot est issu du latin poema, pris au grec poiêma « création », dérivé de poiein « faire », dans le sens qu’a l’anglais to make, « fabriquer, produire, créer », en parlant d’objets, de constructions, d’œuvres d’art: composer un poème. Il se répand pour un ouvrage de vers d’une assez grande étendue et d’une certaine solennité: poème épique.

Il s’applique à toute œuvre littéraire d’inspiration poétique: poème érotique; à forme fixe ‑ sonnet, ballade, chant royal, lai, rondeau ‑ composée de strophes, de stances, distiques, tercets, quatrains, ou même ne revêtant plus la forme versifiée: poème en prose.

Du mot à l’image, la poésie est cette capacité de dépasser la fonction référentielle du langage. Elle est le fruit travaillé d’une contemplation, d’une révélation qui suppose une rébellion de la parole.

Le poète ordonne les mots comme le peintre marie les couleurs et le musicien accorde les sons. « Un poète est un monde enfermé dans un homme » (Victor Hugo, La Légende des siècles, 1859).

Devoir

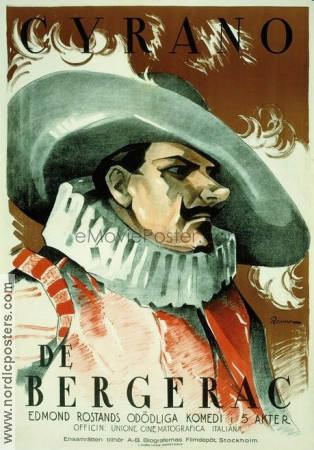

Quel mot désigne un vers de douze pieds comme on les admire dans la célèbre tirade sur le nez dans la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand?

Ah! non! c’est un peu court, jeune homme!

On pouvait dire… Oh! Dieu!… Bien des choses en somme.

En variant le ton, par exemple, tenez :

Agressif : « Moi, monsieur, si j’avais un tel nez

Il faudrait sur-le-champ que je l’amputasse! »

Amical : « Mais il doit tremper dans votre tasse :

Pour boire, faites-vous fabriquer un Hanape! »

Descriptif : « C’est un roc!… C’est un pic!… C’est un cap!…

Que dis-je, c’est un cap?… C’est une péninsule! »

Curieux : « De quoi sert cette oblongue capsule?

D’écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? »

Gracieux : « Aimez-vous à ce point les oiseaux

Que paternellement vous vous préoccupâtes

De tendre ce perchoir à leurs petites pattes? »

Truculent : « Ca, monsieur, lorsque vous pétunez,

La vapeur du tabac vous sort-elle du nez

Sans qu’un voisin ne crie au feu de cheminée? »

Prévenant : « Gardez-vous, votre tête entraînée

Par ce poids, de tomber en avant sur le sol! »

Tendre : « Faites-lui faire un petit parasol

De peur que sa couleur au soleil ne se fane! »

Pédant : « L’animal seul, monsieur, qu’Aristophane

Appelle Hippocampéléphantocamélos

Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d’os! »

Cavalier : « Quoi, l’ami, ce croc est à la mode?

Pour pendre son chapeau, c’est vraiment très commode! »

Emphatique : « Aucun vent ne peut, nez magistral,

T’enrhumer tout entier, excepté le mistral! »

Dramatique : « C’est la mer Rouge quand il saigne! »

Admiratif : « Pour un parfumeur, qu’elle enseigne! »

Lyrique : « Est-ce une conque, êtes-vous un triton? »

Naïf : « Ce monument, quand le visite-t-on? »

Respectueux : « Souffrez, monsieur, qu’on vous salue,

C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue! »

Campagnard : « Hé, ardé! C’est-y un nez? Nanain!

C’est queuqu’navet géant ou ben queuqu’melon nain! »

Militaire : « Pointez contre cavalerie! »

Pratique : « Voulez-vous le mettre en loterie?

Assurément, monsieur, ce sera le gros lot! »

Enfin parodiant Pyrame en un sanglot :

« Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître

A détruit l’harmonie! Il en rougit, le traître! »

Voila ce qu’à peu près, mon cher, vous m’auriez dit

Si vous aviez un peu de lettres et d’esprit :

Mais d’esprit, ô le plus lamentable des êtres,

Vous n’en eûtes jamais un atome, et de lettre

Vous n’avez que les trois qui forment le mot : sot!

Eussiez-vous eu, d’ailleurs, l’invention qu’il faut

Pour pouvoir là, devant ces nobles galeries,

Me servir toutes ces folles plaisanteries,

Que vous n’en eussiez pas articulé le quart

De la moitié du commencement d’une, car

Je me les sers moi-même, avec assez de verve,

Mais je ne permets pas qu’un autre me les serve.

Réponse

L’alexandrin est un vers français de douze pieds. Le nom vient de l’œuvre Le roman d’Alexandre, un cycle de poèmes du 12e siècle de style épique, dont Alexandre le Grand est le héros.