« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. » (Jacques Rouxel, 1931-2004).

Simple vient, au 12e siècle, du latin simplex, littéralement « plié une fois », qui signifie « formé d’un seul élément », « seul », « isolé », et, au figuré, « pur, ingénu, naturel. » D’une racine indoeuropéenne sem- désignant l’unité et exprimant l’identité.

Valeurs reprises et élargies en français. En parlant d’une personne ou de son comportement, il décrit quelqu’un qui agit avec droiture, honnêteté naturelle : homme simple, caractère simple, gestes simples. Qui manifeste peu de culture, de finesse ou de subtilité, qui se laisse facilement tromper : simple d’esprit. « T’es pas avec tes sauvages par icitte: t’es parmi le monde! Ils rirent encore, le Survenant plus haut qu’eux tous. Amable pensa: Il dit des choses qui ont ni son, ni ton, et il est trop simple d’esprit pour s’apercevoir qu’on rit de lui. » (Germaine Guèvremont, Le Survenant, 1945). Quelqu’un qui ignore ou veut ignorer le raffinement des mœurs, préférant dans sa vie sociale les manières sans apprêt, sans affectation, sans luxe : goûts simples. Qui occupe une place modeste dans la hiérarchie, qui a un rang social peu élevé : simple citoyen, simple employé, simple soldat.

En parlant des choses, l’adjectif décrit ce qui n’est pas complexe au propre comme au figuré. En chimie, ce qui est impossible à diviser : corps simple. En grammaire, les temps de verbe qui se forment sans auxiliaire, les terminaisons se greffant sur un radical stable : temps simples, présent, imparfait, passé simple, futur simple. En sports, une partie qui met aux prises deux adversaires l’un contre l’autre : jouer en simple; particulièrement au baseball, le coup sûr qui permet au frappeur de se rendre au premier but : frapper un simple. En musique, un vinyle comprenant un seul morceau par face : un simple. En transport, un billet simple, un aller-simple. Mais aussi nœud simple, feuille simple, d’une seule pièce.

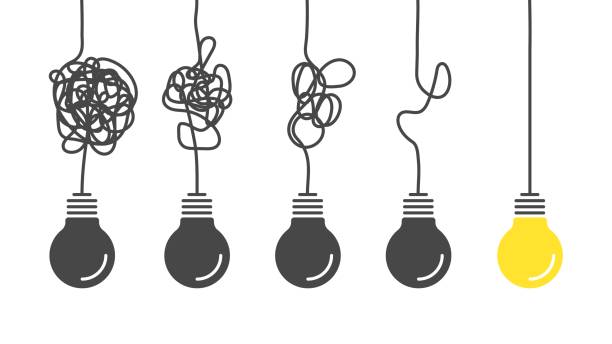

Ce qui n’implique que le caractère du substantif qu’il qualifie : simple vérité, simple formalité, simple coïncidence. Ce qui est facile à comprendre, à faire, à utiliser : moyen simple, problème simple, pur et simple, c’est tout simple, simple comme bonjour, qui coule de source, qui est évident. Ce qui se présente sans décorum, sans éléments ajoutés, sans cérémonie, limité à l’essentiel : repas tout simple, à la bonne franquette, mariage tout simple; et constituant un ensemble harmonieux par son homogénéité : simple et de bon goût, dans le plus simple appareil, « déshabillé, nu ». Par ironie, la locution-phrase pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, par renversement de la question « pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? », met en évidence qu’il est inutile de multiplier les hypothèses entortillées lorsque la solution la plus simple est déjà connue.

Les dérivés comprennent simplement, simplesse « caractère doux et ingénu », d’usage littéraire, simplet, simplette, simpliste, simplisme, simplicité simplifier qui fournira simplification, simplificateur, simplificatrice, simplifiant, simplifiant et simplifiable.

Devoir

Quelle locution verbale formée avec simple a d’abord signifié en mathématiques « rendre une fraction irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur ont seulement 1 comme diviseur commun » avant de prendre le sens figuré de « diminuer pour ne plus garder que le strict minimum »?

Réd _ _ _ _ à sa plus simple exp _ _ _ _ _ _ _ .

Réponse

Réduire à sa plus simple expression. « [En Norvège], la vie des étudiants est d’une simplicité austère. Ils habitent des garnis d’un bon marché fabuleux, et dont les frais de premier établissement sont réduits à leur plus simple expression : quelques livres, un lit, une chaise, une table…, et deux pipes. Voilà le mobilier de l’étudiant. » (Louis Énault, La Norvège, 1857).