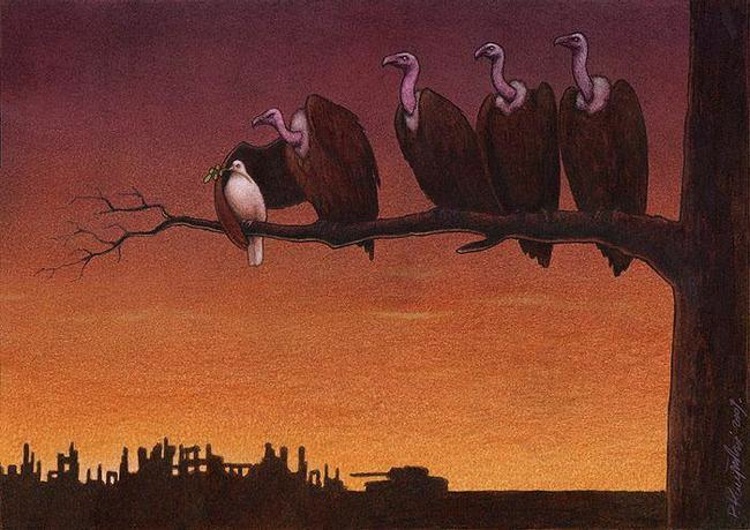

Les guerres, le dérèglement climatique, les inégalités, la discrimination, les discours radicaux, les politiciens en général, Trump, Netanyahou et Poutine en particulier, le coût de la vie, du prix à payer pour se loger et se nourrir, les carences du système de santé, la criminalité, la violence et l’irrespect chez les jeunes, la désillusion des enseignants, ces maîtres à penser, et, comble de malheur, le manche de ma pelle neuve qui se brise à la première pelletée de neige. Comme dirait Woody Allen, si Dieu existe, j’espère qu’il a une…

Suite ...Année : 2025

Déboulée de bûches

« Dès que la dernière lueur du jour s’est fondue dans l’ombre, tous les habitants du pays ont grand soin d’éteindre leurs foyers, puis ils vont en foule allumer des brandons à la lampe de l’église. Lorsque ces brandons ont été bénits (…), ils les promènent par les champs: c’est ce qu’on appelle la fête des flambarts. Ces flambarts sont le seul feu qui brûle dans le village: ce feu (…) régénéré jettera de jeunes étincelles sur l’âtre ranimé. (…) Puis on allume la bûche de Noël. » (Alphonse Chabot, La nuit…

Suite ...Clins d’oeil 36-40

Depuis le Moyen Âge, des mots français n’ont cessé de voyager à travers le monde, escortés par des soldats, par des pèlerins, clercs et poètes, des princes, voyageurs et commerçants, faisant étape et jouant un rôle clé dans la construction du code écrit des autres langues. Ainsi le mètre, créé en 1791, deviendra mesure commune internationale. S’écrivant Meter en allemand, meter en anglais, en néerlandais et en suédois, metri, en islandais, metro en espagnol, en italien et en portugais, metru en roumain, métr en russe. Tout ce qui a trait…

Suite ...Cul sec

« Quand le puits est sec, on connaît la valeur de l’eau. » (Benjamin Franklin, 1706-1790). Sec s’emploie comme adjectif, adverbe et nom commun. Le mot vient du latin siccus « dépourvu d’humidité » et revêt dans cette langue quelques valeurs abstraites : « froid », « indifférent », « insensible ». La racine « sik » est aussi présente dans le sanskrit sik-ata « sable », dans divers dialectes tels le picard, le berry, le bourguignon, le normand, le provençal ainsi que dans le gaélique, langue des Gaëls, populations celtes du nord de l’Écosse. Le français reprend et développe les acceptions du latin. Pour…

Suite ...Là où je me terre

Là où je me terre est un roman de Caroline Dawson publié par Les éditions du remue-ménage en 2020. Pour vous, ce sera mon cadeau de Noël de 2025, un peu en avance. Mon exemplaire est aussi à donner, si ça vous dit, puisqu’aucun de mes nombreux enfants, j’ai arrêté de compter après cinq, ne le lira. Leur nature les porte davantage à pitonner sur les manettes de jeux électroniques. Sinon je le laisserai dans la boîte à livres près de chez-moi, ça fera sans doute plusieurs heureux. C’est l’histoire,…

Suite ...Le bon côté des choses

« Le temps passe. Et chaque fois qu’il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s’efface » (Jules Romains, 1885-1972). Chose vient de causa qui, dans le langage juridique du bas latin, signifiait « affaire ». En français, le mot s’écrit d’abord cosa au 9e siècle, puis cose et chiose. Sa forme actuelle est reconnue au 12e siècle. Son sémantisme flou le rend apte à qualifier toutes les réalités vivantes ou inanimées, envisagées indépendamment de leur durée, mais en des termes imprécis ou indéterminés : choses d’ici-bas, choses de l’esprit, choses du…

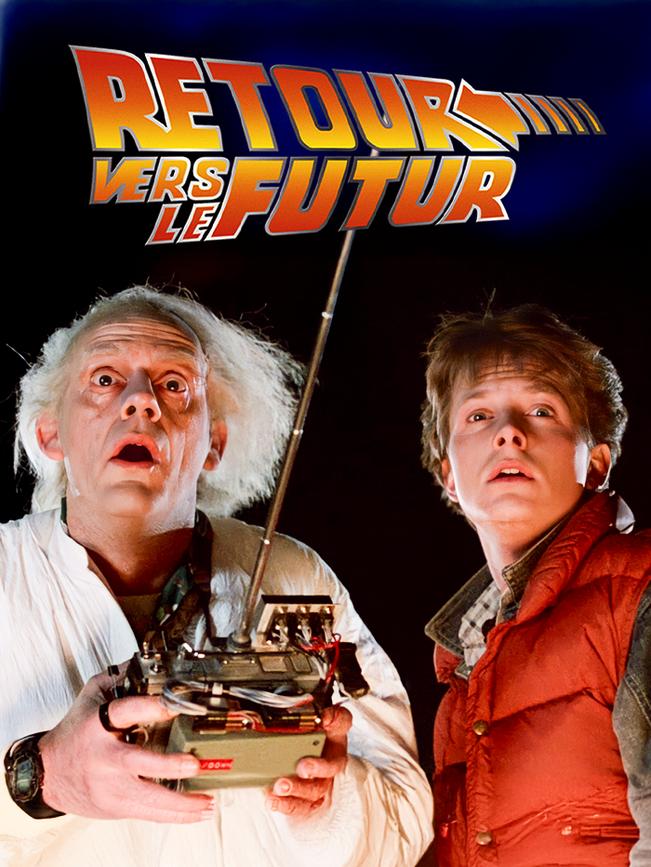

Suite ...Retour vers le futur

« Alors dites-moi visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1985? » « Ronald Reagan. » « Ronald Reagan, l’acteur? Ah Ah! Et qui est vice-président? Jerry Lewis? » (Dr Emmett Brown et Marty, dans le film Retour vers le futur) « Pour voir le futur, il faut regarder derrière soi » (La Bible). Le mot vient du latin futurus « à venir » mais repose sur une racine indoeuropéenne signifiant « croître ». En français, il adopte sa forme actuelle au 13e siècle. Comme adjectif et antéposé, il se dit surtout de la position, de l’état, de la qualité d’une…

Suite ...Bilan de santé

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » (Voltaire, 1694-1778). Santé prend d’abord les formes santet, sanitad, saniteit, sanité du 10e au 13e siècles. Le mot est l’aboutissement du latin sanitas, « santé du corps et de l’esprit », dérivé de sanus « sain ». En français, il désigne l’’état physiologique régulier d’un organisme vivant, en particulier de l’être humain, son bien-être physique et mental : respirer la santé; montrer dans son apparence sa bonne forme physique : déborder de santé, péter de santé, promenade de santé. Ce qui, soi-disant, contribue à conserver, à entretenir…

Suite ...Clins d’oeil 31-35

Le verbe latin farcire, « fourrer, remplir », produit farcir en français; farsus, « farci », aboutit au féminin farsa qui devient farce, « garniture bourrant l’intérieur d’un mets. » Au 19e siècle, la médecine souhaite donner un nom plus « scientifique » à l’angine de poitrine, ce bourrage de l’artère qui assure l’irrigation du muscle cardiaque. On forge alors une graphie altérée, un faux mot latin, infarctus, qui assemble le préfixe in- « dedans », la racine farc- de farcire, et la finale -tus. Pas étonnant que sa prononciation, pour plusieurs, soit si pathétique, contrairement à de vrais latinismes comme…

Suite ...Album de famille

« L’appartenance à la famille humaine confère à toute personne une sorte de citoyenneté mondiale, lui donnant des droits et des devoirs, les hommes étant unis par une communauté d’origine et de destinée » (Jean-Paul II, pape et théologien, 1920-2005). Famille est un emprunt du 14e siècle au latin classique familia, dérivé de famulus « esclaves ». La familia romaine rassemblant plus tard tous ceux qui vivent sous le même toit, maîtres et serviteurs, sous l’autorité du pater familias, le chef de famille. En vieux français, le mot met du temps à s’imposer face à…

Suite ...Tirer au clair

« Quand tu dois tirer, tire, cause pas! » (Sergio Leone, 1929-1989). Des latins populaires se développent dans les diverses provinces de l’Empire romain entre le 2e et le 9e siècles. Lesquels deviendront des dialectes vernaculaires comme l’aragonais, l’asturien, le calabrais, le dalmate, le galicien, le ligurien, le sarde, le sicilien, le vénitien, le wallon. Puis des langues romanes : le français, l’italien, l’espagnol, le portugais, le roumain. Tirer de têren, un terme de filature en néerlandais ancien signifiant « étirer », s’écrit tirà en corse, tirar en espagnol, tirare en italien. Il est attesté en vieux…

Suite ...Lecture des droits

« Moi, tout le monde m’attend au tournant, voilà pourquoi j’ai décidé d’aller tout droit » (Philippe Geluck) Droit, pris comme adjectif, adverbe ou nom, vient du latin directus « direct » et, au figuré, « sans détour ». Sa première forme, dreit au 12e siècle, s’apparente à dret dans les dialectes berrichon, picard et provençal. En français, il désigne, au propre et au figuré, une ligne qui ne présente ni angle, ni courbure : ligne droite, droit devant, aller droit au but. Un élément dont la forme a la ligne droite comme élément de référence : escalier droit,…

Suite ...Clins d’oeil 26-30

La position centrale de la Bulgarie en Europe est propice aux influences linguistiques. Aussi la langue bulgare est-elle riche d’emprunts au français. Des calques comme vis-à-vis, tête-à-tête et rendez-vous. Proches par la sonorité : karakter caractère, kuraj courage, tirbushon tire-bouchon, sekretar secrétaire, trotoar trottoir. Madama désigne une femme ou une fille et maman, une mère. Les guerres napoléoniennes ont laissé en Bulgarie une trace futile. Napoleonki « caleçon long » est formé d’après la culotte blanche, élément essentiel de la tenue de l’empereur des Français. Aujourd’hui, le mot est toujours vivant.…

Suite ...Dans de beaux draps

« Les draps ont été inventés pour que les fantômes ne sortent pas tout nus le soir » (Pierre-Dominique Burgaud). Drap vient du latin drappus, « chiffon, morceau d’étoffe »; mais Drappus étant un nom propre en gaulois, son origine est sans doute à rattacher à cette langue. Le mot désigne un tissu résistant de laine, pure ou mêlée à d’autres matières, dont les fibres sont feutrées par le foulage : drap grossier, drap fin, drap lisse, drap croisé, corsage de drap brodé, drap d’or, tissé de fils d’or comme ceux d’argent ou de soie.…

Suite ...Traité d’économie

« Vu sous l’angle des économies d’énergie, ne rien faire, c’est déjà une contribution » (Grégoire Lacroix). Par désir ou cupidité, les êtres humains ont de tout temps désiré les biens d’autrui, usant d’abord des guerres et des rapines pour se les approprier. Avant de constater qu’il était moins dangereux de négocier des échanges. Ils ont dû pour cela comparer les biens, évaluer leur prix et inventer la monnaie. L’économie, ses multiples sens, évoque un long processus de sédimentation. Trois acteurs : la famille, l’État, le marchand. Trois représentations : la nature, l’art, la science.…

Suite ...Flocons d’écume

« Les événements ne sont que l’écume des choses » (Paul Valéry, 1871-1945). Écume, d’abord escume au 12e siècle, vient du germanique ancien scûm, « mousse, savon » devenu Schaum en allemand moderne. On trouve des équivalents dans le scandinave skûm, et le gaélique sgûm. Le français l’adopte par l’intermédiaire du latin populaire scuma qui emprunte le mot et le produit aux Germains agissant comme mercenaires dans les armées de Rome. Sa forme actuelle est attestée au 17e siècle. Le nom désigne la mousse blanchâtre, chargée ou non d’impuretés, qui se forme à la surface des…

Suite ...Clins d’oeil 21-25

L’expression arabe samt ar-raʾs signifie « chemin au-dessus de la tête ». Les traducteurs du Moyen Âge confondent le /m/ de samt avec le /ni/ latin; le mot devient zenit, zenith puis zénith. En astronomie, il revêt le sens de « point imaginaire du ciel situé directement à la verticale d’un observateur » et, au figuré, « apogée »,« point culminant d’une évolution, d’une action. » Le français adoptera plusieurs autres mots pris à l’arabe, directement ou par l’intermédiaire d’autres langues, tels amiral « émir de la mer », azimut, carafe, chiffre, harem « ce qui est défendu », hasard, jupe,…

Suite ...Passez au salon

« Poisson rouge : animal de compagnie qui, par rapport au chat, présente l’avantage de moins s’acharner sur les rideaux du salon » (Marc Escavrol). Salon, au 17e siècle, est pris à l’italien salone « grande salle ». En français, dans un lieu privé, le mot désigne la pièce où l’on reçoit les visiteurs, les amis et où l’on se réunit en famille : passer au salon, recevoir au salon, salon spacieux, salon élégant, salon confortable. Ce qui est approprié à l’aménagement de la pièce : mobilier de salon, composé d’un canapé, de fauteuils ou d’autres sièges assortis,…

Suite ...Porté sur la bagatelle

« En effet, plus je refléchis sur les differens interêts de la societé, plus il me semble que l’amusement, le plaisir, la bagatelle sont des parties essentielles de l’utilité publique, (…), ces riens qui réjoüissent l’imagination au dépens même de l’esprit, qui dissipent l’ennui, ne me paroissent nullement des riens méprisables, parce que nous sommes autant faits pour être réjoüis que pour raisonner. » (Claude-Guillaume Bourdon de Sigrais, Histoire des rats, pour servir à l’histoire universelle, 1738). Au 16e siècle, la langue française s’enrichit de centaines de nouveaux mots, empruntés, pour beaucoup…

Suite ...Fenêtre d’opportunité

« Comment diable un homme peut-il se réjouir d’être réveillé à 6h30 du matin par une alarme, bondir hors de son lit, avaler sans plaisir une tartine, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux, se débattre dans le trafic pour trouver une place, où essentiellement il produit du fric pour quelqu’un d’autre, qui en plus lui demande d’être reconnaissant pour cette opportunité ? » (Charles Bukowski, 1920-1994). La racine indoeuropéenne por- exprime l’idée de « passage », présente dans le latin opportunus, proprement « qui pousse vers le port ». Épithète appliquée par les…

Suite ...Clins d’oeil 16-20

Au Mali, on nomme sentimentales les souliers en cuir à bout pointu qu’un galant portera pour révéler, sinon sa sentimentalité, du moins une forme de coquetterie intéressée pour éblouir la femme qu’il convoite. Au rendez-vous suivant, chacun portera une tenue et des chaussures moins élégantes, plus dénudées, davantage adaptées au climat du pays : nu-pieds, tapettes, éponges, pet-pets et babis. En 1893, le français emprunte à l’italien le singulier spaghetto, diminutif de spago « ficelle », puis adopte son pluriel spaghetti en 1923. Vers 1975, époque où le cinéma italien crée une spécialité…

Suite ...Devant l’éternel

« L’éternité c’est long, surtout vers la fin. » (Woody Allen). Éternel, d’abord eternal, vient du latin chrétien aeternalis « qui est hors du temps, sans commencement ni fin », dérivé du latin classique aeternus, formé lui-même sur la forme archaïque aeviternus « qui dure toute la vie », opposé à mortalis. Sa graphie actuelle est attestée depuis le 13e siècle. En français, l’adjectif s’attache d’abord à ce qui tient à la nature de Dieu : Père éternel, devant l’Éternel, Royaume éternel. À l’existence perpétuelle après la mort, conception métaphysique pour ses disciples : salut éternel, repos éternel, vie…

Suite ...Mordre la poussière

« Poussière aux pieds vaut mieux que poussière aux fesses » (proverbe peul, peuple de l’Afrique). Poussière est la réfection de posiere, possere, formes en usage dans les dialectes régionaux de Lorraine, Hainaut, Wallonie et Franche-Comté avant le 16e siècle. Le mot dérive de l’ancien français pous issu, par évolution phonétique, du latin populaire pulvus, altération du latin classique pulvis « poussière » et « poudre ». En français, il décrit la terre desséchée réduite à l’état de particules extrêmement ténues et légères, qui se maintiennent en suspension dans l’air ou qui se déposent sous forme d’une…

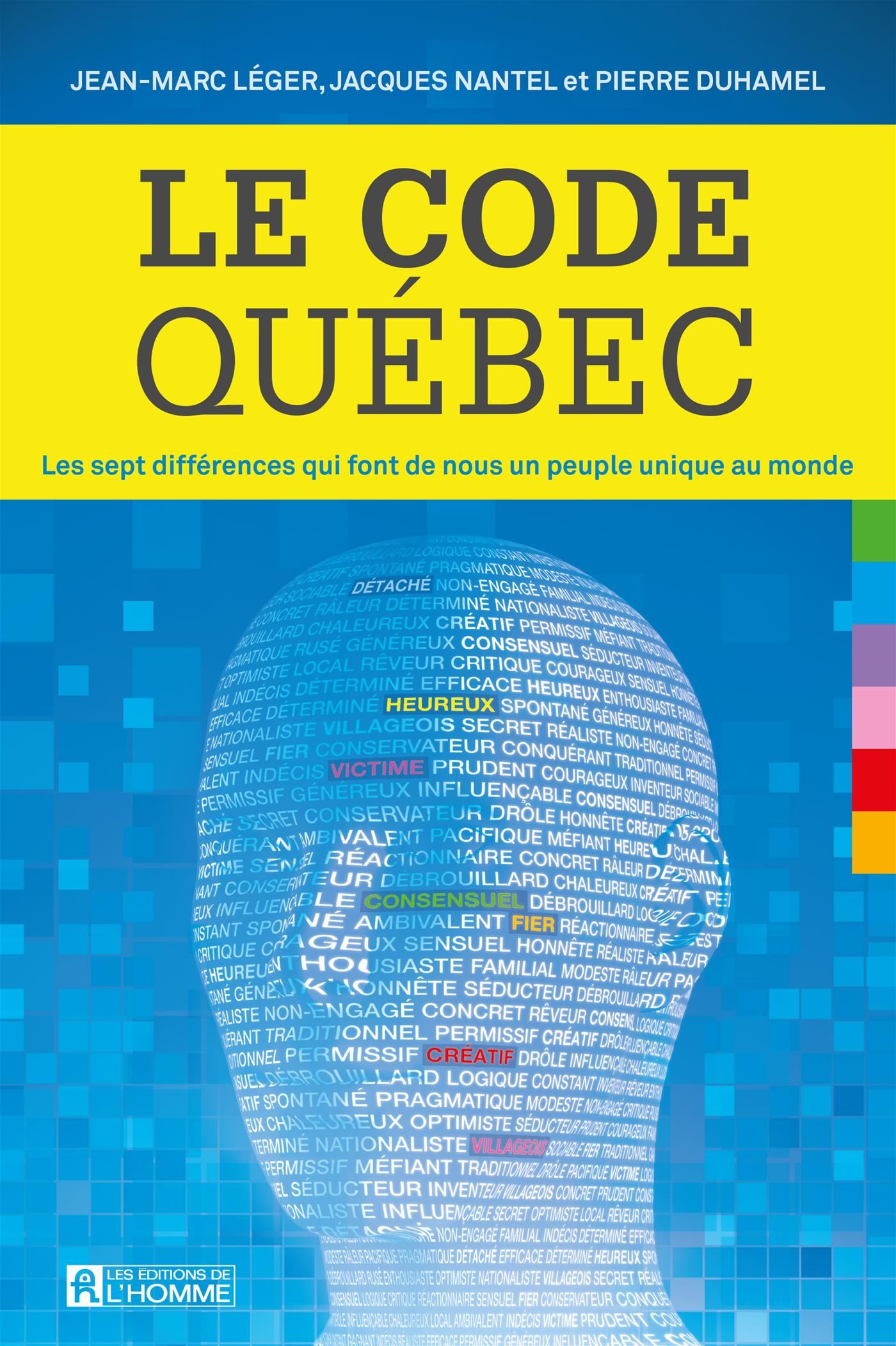

Suite ...Le Code Québec, 10 ans plus tard

J’ai lu Le Code Québec en 2016, année de sa publication aux Éditions de l’Homme. Une enquête menée par Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel sous l’égide de la firme de sondages Léger, qui voulait brosser un portrait des Québécois, ce peuple majoritairement issu d’une culture française, vivant dans une société anglaise avec un mode de vie américain. Il y a un mois, j’ai retiré l’ouvrage de ma bibliothèque et l’ai déposé sur mon bureau. Puis j’ai relu les passages que j’avais annotés dans le texte il y a…

Suite ...Appel au calme

« Cherche un arbre et laisse-lui t’apprendre le calme. » (Eckhart Tolle). Calme vient du grec kaûma « chaleur brûlante », d’où « calme de la mer par temps très chaud »; au 15e siècle, le mot est apparenté à l’espagnol, le catalan, l’italien et le portugais calma. En français, s’agissant d’un terme maritime, il exprime l’absence de vent qui rend la surface de l’eau plate et immobile : calme plat. L’absence de vent dans l’atmosphère à certains moments de l’année : calme blanc. « Autour de l’Islande, il fait cette sorte de temps rare que les matelots appellent le…

Suite ...Clins d’oeil 11-15

« Enfin, après deux semaines de pluie, le temps s’ébeausit. » S’ébeausir, « se mettre au beau », verbe immédiatement compréhensible, est disparu des dictionnaires. Ainsi va le français qui se renouvelle sans cesse, des mots nouveaux apparaissant chaque jour, pour des vies longues ou brèves. Certains, devenus inactuels ou désignant des réalités disparues, « s’effacent », « succombent », « trépassent. ». Comme accointance, baguenauder, bavarderie, bluette, chagrinement, difficultueux, folâtrer, friponnerie, intempérance, joyeuseté, liquescence, malignité, navrance, outrecuidance, pantouflerie, rarescent, savanterie, tantinet, tendreté, touffeur. Grève vient de grava « sable grossier », mot repris par le latin mais d’une langue parlée…

Suite ...Tout simple

« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. » (Jacques Rouxel, 1931-2004). Simple vient, au 12e siècle, du latin simplex, littéralement « plié une fois », qui signifie « formé d’un seul élément », « seul », « isolé », et, au figuré, « pur, ingénu, naturel. » D’une racine indoeuropéenne sem- désignant l’unité et exprimant l’identité. Valeurs reprises et élargies en français. En parlant d’une personne ou de son comportement, il décrit quelqu’un qui agit avec droiture, honnêteté naturelle : homme simple, caractère simple, gestes simples. Qui manifeste peu de culture, de finesse ou de subtilité, qui se laisse facilement tromper : simple…

Suite ...Marge d’erreur

« L’homme est-il une erreur de Dieu ou Dieu une erreur de l’homme? » (Friedrich Nietzsche, 1844-1900). Erreur vient du latin error « tromperie », dérivé du verbe errare au sens figuré d’ « errer, se méprendre ». L’anglais, le provençal, le catalan et l’espagnol conservent la forme latine; l’italien adopte errore. En français du siècle romantique, par référence à errer, il signifie aller sans direction précise : « Au bord du lac, ils viennent en cadence. Entrelacer les erreurs de leur danse. Et prolonger d’invisibles concerts. » (Élie Paul François Fé de Barqueville, extrait du poème La Belle au…

Suite ...À fleur de peau

« Seule la peau sépare l’amour de l’amitié. C’est mince. » (Éric Emmanuel Schmitt). Peau, au 12e siècle, est d’abord orthographié pel au singulier, pels, peals, peaus au pluriel. Du latin populaire pellis « peau d’animal », « fourrure », « cuir », « parchemin », qui supplante le latin classique cutis, étymon qui formera cutané. En français, le mot désigne la membrane résistante, étanche, lavable, élastique qui recouvre le corps des humains et des animaux. Formée du derme en profondeur, richement innervé et vascularisé. Et de l’épiderme en surface, qui joue un rôle de protection des organes et des tissus…

Suite ...Clins d’oeil 6-10

Au Moyen âge, damoiseau désigne un gentilhomme qui n’est pas encore chevalier, puis, par ironie, un jeune homme empressé et galant, surtout envers les damoiselles, forme archaïque de demoiselle, jeune fille de noble condition, puis, de nos jours, jeune femme célibataire. Garçon qualifie un jeune homme de basse condition et, depuis la Renaissance, un employé subalterne, généralement dans l’hôtellerie. Son féminin garce est pratiquement sorti d’usage au sens de « jeune fille », ne revêtant aujourd’hui que la valeur de femme de mauvaise vie ou désagréable. Désamour s’est employé du 13e au 17esiècles…

Suite ...Guide de voyage

« Je respons ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages : que je sçay bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cerche. » (Montaigne, Essais, 1580) La marche à pied, la charrette, l’auto, la gare et plus tard l’aéroport, constituent, pour les nomades sédentarisés de force, des plates-formes pour se rendre ailleurs, le voyage conduisant à la découverte du monde en passant par la découverte de soi. Le mot vient du latin viaticum, « ce qui sert à faire la route », dérivé de via « voie, chemin. » En…

Suite ...Route de la soie

« Elle m’a apporté d’autres french toasts […]. D’autre café. Elle m’a appelé dear. S’est inquiétée de mon bonheur, de ma santé, de ma sécurité (Sois prudent sur la route), et elle m’a dit de revenir… Une vraie waitress. Une perle. Une soie. » (Pierre Foglia, La Presse, 23 juin 1989). L’ouverture pré-trumpiste des routes de la soie, depuis des millénaires, l’une terrestre traversant l’Asie centrale, l’autre maritime contournant l’Inde, marque le rayonnement culturel de l’Orient et l’expansion des échanges commerciaux avec l’Occident mais aussi la transmission de la pensée et de…

Suite ...Hit-parade

« La délation est l’une des choses les plus répandues dans l’humanité. Moins tout de même que la bêtise, en tête du hit-parade. » (Michel Rigaud, dit Paul-Jean Hérault, 1934-2020). Hit-parade vient de l’anglais hit « succès » et parade « défilé ». Attesté en français depuis 1937, le mot composé, bien que vieilli prématurément, désigne le palmarès des meilleurs succès de vente dans le domaine musical, particulièrement des disques, utilisé pour mesurer la popularité des chansons et des albums : hit-parade de Françoise Hardy. Puis, par extension, le classement des films, spectacles, ouvrages littéraires par ordre…

Suite ...Clins d’oeil 1-5

Au 11e siècle, affubler signifie « couvrir quelqu’un d’un vêtement de dessus » puis, au 16e siècle, « habiller de façon bizarre » et, au figuré, « pourvoir d’une caractéristique loufoque », son sens actuel. Qualification qui rend aussitôt cette personne intéressante : affubler sa fille de vêtements criards, affubler son garçon d’un sobriquet rigolo. La mère elle-même s’étant affublée de grosses lunettes à monture d’écaille. Verbe singulier qui remplace avantageusement munir, équiper, pourvoir et doter dans une conversation à bâtons rompus ! Les aventures d’Astérix. Quarante albums publiés depuis 1959, traduits en 107 langues, vendus à 365 millions…

Suite ...Le secret est dans la sauce

« Un cannibale est un homme qui aime son prochain avec de la sauce. » (Jean Rigaux, 1909-1991). Sauce au 13e siècle, d’abord salce, saulce, saulse et sausse, vient du latin salsa « chose salée ». Le provençal, l’espagnol et l’italien conservent la forme latine. Le mot s’emploie d’abord pour « eau de mer », sens sorti d’usage lorsque sa valeur dominante s’affirme. « Composition culinaire fluide et souvent émulsionnée, salée, épicée ou aromatisée, destinée à accompagner un mets. »: sauce à pauvre homme, au 17e siècle sauce froide à base d’eau, de ciboule et de sel, sauce tomates, synonyme…

Suite ...Lever le coude

« Le coude appuyé sur la table. Le menton dodelinant dans sa main au bout de son bras. Fragile équilibre qui se maintient toute la matinée. Puis, juste avant l’heure de la pause, la tête de l’homme se décroche de la paume et vient frapper lourdement le bureau. Risques du métier, me direz-vous, mais une fois encore un fonctionnaire s’est tué au travail. » (Source : Les Nuls, 1987-1992). Coude, d’abord sous les formes cute, cote et code, vient, au 14e siècle, du latin cubitus « pliure du bras » et « mesure de longueur », qui, en…

Suite ...Marée basse aux Îles

Marée basse aux Îles. Roman d’une auteure québécoise, Andrée-Anne G. Dufour, publié en 2024. Maison d’édition : Les Éditeurs réunis. Que j’ai acheté sur un coup de tête, comme d’habitude, parce que j’aimais le titre. Je fais pareil pour les bouteilles de vin. C’est l’histoire, comprends-tu, de Sammy Roberge, une fille de 26 ans, que deux malheurs accablent en même temps. D’abord, au moment même où elle devait partir avec son chum des trois dernières années visiter l’Europe, il la plaque et prend l’avion avec une autre. Ce qui ruine ses…

Suite ...Retour aux sources

« Pour remonter à la source, il faut nager à contre-courant. » (Stanislaw Jerzy Lec, 1909-1966). Source s’écrit d’abord sorse et surse au 12e siècle; substantivé d’après l’ancien participe passé sors ou sours du verbe sourdre de même sens que son étymon latin surgere « surgir ». Le latin classique fons, fontis fournira quant à lui fontaine. Le mot décrit dès le départ l’eau qui « sourd » du sol et, par métonymie, le lieu où cette eau jaillit : source claire, source fraîche, eau de source, source minérale, dont l’eau contient des sels minéraux en proportion importante…

Suite ...Ordre de grandeur

« Moi je dors dans mon lit et mon petit frère dans le sien. Maman et papa dorment ensemble parce qu’ils sont de la même grandeur. » (Mot d’enfant). Grand, grande vient du latin grandis « grand », « avancé en âge » et, appliqué au style, « sublime, imposant ». L’adjectif rivalise avec magnus « grand », qui produira magnifique, magnificence, magnanimité. En français, il est usuel dans la langue parlée dès le 9e siècle, son sens étant d’abord d’ordre qualitatif : grand honest « grande honorabilité. » Il revêt ensuite les autres valeurs de son étymon, « qui dépasse la moyenne », « qui a…

Suite ...Arrêt sur image

« Je photographie pour conserver l’éphémère, fixer le hasard, garder en image ce qui va disparaître : gestes, attitudes, objets qui sont des témoignages de notre passage. » (Sabine Weiss, 1924-2021). Selon les Anciens, pour situer les jeunes, c’était il y a très longtemps, bien avant la création de Mario Kart World, les images seraient nées de la « disette des langues », qui, à leur commencement, étaient trop pauvres pour tout exprimer. De nos jours, l’image, dans le discours, constitue une arme de séduction mais contribue aussi à la clarté de la pensée. Le…

Suite ...Conférence au sommet

« Il leva les yeux vers la girouette plantée au sommet du clocher. Je rêve, dit-il, ou ce coq a pondu une église? » (Éric Chevillard). Sommet, d’abord sumet et somet, est le diminutif, au 12e siècle, du provençal som « point le plus élevé », issu du latin classique summum « le plus haut » et, au figuré, « le plus parfait ». En français, le mot désigne le point culminant, la partie la plus élevée, la plus extrême d’une chose considérée dans sa verticalité: sommet d’un arbre ou cime, sommet d’un mât, sommet d’une tour. Spécialement, à…

Suite ...Coups de dé

Alea jacta est, citation latine attribuée à Jules César. Il l’aurait prononcée en traversant avec son armée le Rubicon, petit fleuve à la frontière entre la Gaule cisalpine et l’Italie, acte qui déclenchait une guerre civile à Rome. En français, l’expression devient « le sort en est jeté » ou « les dés sont jetés » et se dit d’une résolution audacieuse sur laquelle, quoi qu’il arrive, on ne reviendra pas. Dé, le terme de jeu, vient du latin dare « jeter », par référence à datum, « ce qui est jeté sur la table. » Il décrit…

Suite ...Lieu de débauche

« Voici dont la mélodie, vénéneuse et bouffonne, de la chair exhibée, offerte, captée. L’indécence des corps tordus, défaits, cambrés, remodelés, traversés. L’illumination de la fièvre, de la débauche, du débordement. » (Guy Scarpetta). Débaucher, d’abord desbauchier, dérive du français du 12e siècle bauc, bauch « poutre »; bauche ayant le sens de « maison » mais aussi de « lieu de travail, atelier ». Outre le sens de « dégrossir du bois » pour en faire des poutres et construire des bâtisses, le verbe signifie « disperser, éparpiller (des gens) », se desbaucher équivalant à « se disperser. » Au 15e siècle, par spécialisation, il prend…

Suite ...Langage des fleurs

« Papillon, ce billet doux plié cherche une adresse de fleur. » (Jules Renard, 1864-1910). Leurs jardins sont aussi anciens que les carrés de légumes. Et dans toutes les régions du monde, sa culture dépasse toute finalité pratique et économique, se chargeant plutôt de revêtir des valeurs symboliques liées à sa forme, sa couleur, son parfum : la fleur. Le mot vient du latin florem, accusatif de flos, floris « fleur » et, par analogie, « partie la meilleure de quelque chose », la fleur étant la sommité de la tige. Le français reprend les sens du…

Suite ...Crème de champignons

« Les champignons poussent dans les endroits humides. C’est pourquoi ils ont la forme d’un parapluie. » (Alphonse Allais, 1854-1905). Remarquable par son aspect singulier, par l’absence de chlorophylle, de tiges, de feuilles, de racines, de vaisseaux, de fleurs, de graines et de fruits, le champignon a toujours été perçu comme un végétal à part dans le monde de la flore. Le mot vient du latin populaire campaniolus, littéralement « produit de la campagne » qui, en gallo-roman, supplante fungus « champignon », le représentant du latin classique. Il adopte sa forme actuelle au 14e siècle par…

Suite ...Sophie, avec mes meilleurs sentiments

Madeleine-Sophie Arnould, actrice et cantatrice du 18e siècle, reconnue par la finesse de son jeu et l’agrément de sa voix, s’est aussi rendue célèbre par ses bons mots et son sens de la répartie. « Le meilleur moyen de soutenir l’opéra, c’est d’allonger les ballets et de raccourcir les jupes. » « Quand on a passé les deux tiers de sa vie au grand jour, il est sage de passer le reste à l’ombre. » « Les coquettes sont de vraies girouettes, elles ne se fixent que quand elles sont rouillées. » « L’amant qui ne dépense qu’en…

Suite ...Murmures

Murmures d’Alexandre Charbonneau-Robichaud, un auteur qui est aussi mon fils. Un thriller psychologique d’horreur, de mystère et de paranormal publié en 2024, moi qui n’aime que les histoires pas trop compliquées qui finissent bien. Mais la couverture du livre était jolie. Une jeune femme en robe noire dans un cimetière. Je l’ai acheté en me disant : « Dans quoi est-ce que je viens de m’embarquer? » C’est l’histoire, comprends-tu, de Léo, 24 ans, qui vient de terminer ses études à l’université pour devenir enseignant. Il se trouve un appartement, pas cher, face…

Suite ...En beau tabarnak

« Barreau de chaise de sac à papier de sirop de calmant de sainte bénite à poil. » Jurons que mon père, Roméo Robichaud (1925-2003) enfilait souvent à la maison, restitués grâce à ma sœur, Louise, qui a bonne mémoire de ces choses. Partout dans le monde, à toutes les époques et dans toutes les langues, on jure ou on insulte. En Nouvelle-France, colonie française d’Amérique du Nord (1608-1760) tout comme dans la métropole, jurer consiste à invoquer le nom de Dieu en blasphémant : sacredieu, mort Dieu, ventre Dieu, nom de Dieu,…

Suite ...Pelote de laine

« Ces vieux matelas en laine, une fois qu’ils sont creusés au centre… Il faut choisir : camper chacun sur la bordure ou sombrer ensemble dans la fosse commune. » (Didier Van Cauwelaert). Laine vient du latin lana de même sens, mot formé sur welna, élargissement de la racine indoeuropéenne wel- « arracher ». Ce qui atteste son utilisation très ancienne, l’homme du néolithique ayant appris à tirer parti de la toison des bêtes lanifères en leur arrachant des touffes de poils à la main. Méthode douloureuse pour les animaux qui ont souffert jusqu’à l’invention…

Suite ...Têtes de lama

« L’esprit, c’est comme un parachute. Ça marche mieux quand c’est ouvert. » (Dalaï-Lama le quatorzième). Lama, l’animal, vient du quichua llama. Mot de la langue des Quechuas, peuple dépositaire de la civilisation inca précolombienne qui s’étendait, à son apogée, sur la partie occidentale de l’Amérique du Sud, le long de l’océan Pacifique et à cheval sur la cordillère des Andes. Il passe au français par l’intermédiaire de l’espagnol llama avec différentes adaptations : glama, lhama, lahma. Acclimaté par les relations de voyage des premiers touristes, qui ont cours au 17e siècle, sa forme…

Suite ...