Le mot morse vient du lapon morša, langue finno-ougrienne parlée par les Samis, peuple éleveur de rennes résidant dans le nord de la Scandinavie et dans la péninsule de Kola en Russie. Il paraît être une onomatopée par imitation du cri de l’animal. Il parvient au français au 16e siècle par l’intermédiaire du finnois mursu ou du russe morj. L’espagnol, le portugais et le corse adoptent la forme morsa. Il désigne le grand mammifère marin des régions arctiques, amphibie et carnassier, au corps épais, pouvant atteindre cinq mètres de long,…

Suite ...Catégorie : Capsule

Capsule

Tsé veux dire

« La seule véritable bête de somme, c’est la mouche tsé-tsé » (Pierre Dac). Tsé-tsé, orthographié d’abord tsétsé, est un mot de l’une des langues bantoues parlée par les Tswanas, vivant principalement en Afrique du Sud, au Botswana ainsi qu’en Namibie. Invariable, il est d’abord relevé au masculin puis s’emploie au féminin à compter de1872. Il désigne une mouche d’Afrique, la mouche tsé-tsé, du genre glossine, abondante pendant la saison des pluies, qui pique pendant le jour et dont trois espèces sont des agents de transmission de la maladie du sommeil pour…

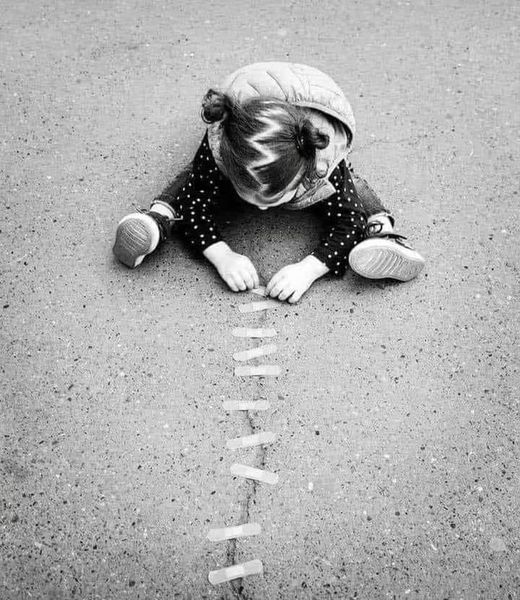

Suite ...Couronne d’épines

Le mot épine vient du latin spina. En français, il prend d’abord la forme espine à la fin du 10e siècle. Comme son étymon, il désigne un arbuste aux branches armées de piquants : l’épine blanche ou aubépine, l’épine noire ou prunellier. Puis l’aiguillon de certaines plantes à pointe acérée comme la châtaigne. Les piquants ou les poils rigides et durs de certains animaux : épines du porc-épic, épines du hérisson, épines des oursins. Chez l’humain, la suite de vertèbres situées le long du dos : l’épine dorsale; la petite protubérance qui fait saillie et sert…

Suite ...Atteindre son apogée

Les noms se terminant en –ée sont généralement du genre féminin : allée, année, armée, cheminée, dictée, fusée, idée. Toutefois, une trentaine d’entre eux sont masculins. À commencer par les dieux. Morphée, enfant de la Nuit et d’Hypnos, dieu du sommeil : tomber dans les bras de Morphée, « s’endormir. » Orphée, fils d’Apollon, dieu grec de la musique, capable de donner vie aux objets inanimés tant ses mélodies étaient envoûtantes ; imaginez alors son emprise sur les filles de l’Antiquité, bien supérieure à celle des Beatles dans les années 1960 ! Le /e/…

Suite ...Derrière la porte

Porte vient du latin porta « passage » et se rattache à la racine indoeuropéenne per- « traverser ». Dans cette langue, le mot se spécialise en « passage sous la muraille d’une ville », puis élimine fores au sens de « passage aménagé dans un mur de maison ». Au 10e siècle, dans ses premières attestations en français, il revêt les mêmes valeurs qu’en latin dont celle appliquée à une ouverture dans le mur d’un château, d’une forteresse, d’un domaine, pour y entrer et en sortir : porte d’un palais. Acception qui se maintient de nos jours dans le…

Suite ...Réveille-matin

Le mot matin vient du latin matutinum, par ellipse de matutinum tempus « partie du jour avant midi ». En français, il désigne le commencement de la journée qu’annonce le lever du soleil. Se liant à des mots qui traduisent principalement les phénomènes climatiques, les variations saisonnières et les premières activités de la journée : rosée du matin, matin d’été, café du matin. Avènement qui évoque, dans plusieurs langues, la santé, l’activité, l’éveil, l’énergie, la nouveauté, l’espoir. « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », dit le proverbe : de bon matin. Dans le…

Suite ...Passer un savon

Bien connu des Gaulois, le mot savon vient du latin saponem, accusatif de sapo « savon ». Mais cet étymon est lui-même pris au germanique saipôn qui désignait à l’origine une substance employée pour teindre les cheveux. Sapo est aussi représenté dans d’autres langues romanes, l’italien sapone et le roumain săpun. Au 12e siècle, il adopte et conserve son sens moderne de produit utilisé pour le lavage et le nettoyage obtenu par l’action d’un alcali sur un corps gras : savon noir, savon vert, pratiquement sortis d’usage, savon de Marseille, savon de toilette. Il…

Suite ...Complètement ivre

Le mot ivre est issu, « par voie orale », du latin ebrius « qui a bu trop de vin, d’alcool », par opposition à sobrius, « qui n’a pas bu. » Il intègre le français au 12e siècle. Son emploi est soutenu comparativement à ses équivalents moins raffinés : saoul, soul ou soûl, beurré, bituré, blindé, bourré, brindezingue, cuit, cuité, mûr, noir, paf, pété, pinté, plein, éméché, poivre, rond, schlass, éméché, gai, gris, parti, pompette. Il désigne une personne qui est physiquement et mentalement troublée par l’absorption excessive de boissons alcoolisées : ivre mort. Ou d’autres…

Suite ...Matelas bonheur

Le mot matelas vient de l’italien materasso « grand coussin pour garnir le lit », qui le tient lui-même de l’arabe matrah « tapis, coussin », de taraha « jeter », du fait que les Orientaux jetaient tapis et coussins sur le sol pour s’asseoir ou se coucher. En français du 14e siècle, il apparait d’abord sous les formes materas et matras; son sens initial étant « tapis sur lequel on se couche ». Il décrit la pièce de literie qui consiste en une grande enveloppe de toile, remplie d’une matière souple, moelleuse, et couvrant toute la surface du…

Suite ...Traversée du désert

Le mot désert vient du latin desertus « inoccupé », d’où « inculte », participe passé adjectivé de deserere qui signifiait dans la langue militaire des Romains « rompre les rangs », « quitter le champ de bataille », puis « abandonner un lieu ». Comme adjectif, il décrit un endroit où il n’y a pratiquement personne. De façon permanente ou pour une longue période lorsqu’il s’agit d’une étendue géographique inhabitée, sauvage : pays désert, ville déserte. De façon temporaire ou occasionnelle lorsqu’il s’agit d’un lieu d’habitation, de rencontre, de passage vide : maison déserte, café désert, quai désert. Au figuré, il…

Suite ...Posologie

Le suffixe –logie vient du grec logia « théorie ». Il entre dans la formation de nombreux mots empruntés au grec et au latin, de création française ou issus d’autres langues modernes telles l’anglais qui dispose aussi d’une finale en –logy, l’italien en –logia et l’allemand en –logie. Il sert à construire des substantifs féminins désignant des sciences ou des études méthodiques : biologie, cardiologie, dermatologie, physiologie, géologie, psychologie, archéologie, astrologie, météorologie, technologie. Des noms d’usage courant que caractérise leur premier élément de valeur : écologie, « étude des milieux où vivent…

Suite ...Tremblement de terre

Le mot terre est issu, par voie orale, du latin classique terra. En français à compter du 11e siècle, il revêt sensiblement les mêmes valeurs qu’en latin. Écrit généralement avec une majuscule, pour décrire la « planète bleue » en tant qu’élément de l’univers parmi les autres corps célestes : force d’attraction de la Terre. Le milieu physique où l’être humain réside et exerce ses activités parmi d’autres formes de vie : habitants de la terre. Pour exprimer une totalité, un haut degré, l’ensemble de l’humanité : terre des hommes, la terre entière,…

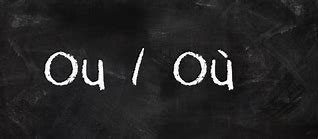

Suite ...Mais où et donc car ni or

Où, d’abord noté /o/ et /u/ au 10e siècle, vient du latin ubi. Mais son origine est antérieure, d’une racine indoeuropéenne, car il est représenté dans le védique ku, le lituanien ku-r, l’arménien u-r et le vieux slave ku-de. Il reçoit son accès grave au 16e siècle, sans doute pour le différencier de la conjonction de coordination ou. Comme pronom et adverbe relatif, il marque le lieu : « Val-d’Or en Abitibi est la ville où je suis né » ; le temps : « À l’âge canonique où je suis rendu »; la situation : « Au…

Suite ...Éveiller le désir

Il peut être fiévreux, impérieux, dévorant. Il offre un moyen de locomotion lorsqu’il nous soulève, nous transporte, nous emporte. Il peut aussi s’emparer de nous, nous tenailler, nous tarauder. Pyromane, il s’allume, s’enflamme, brûle, se consume. Tout en conservant une nature aqueuse lorsqu’il coule, déferle, inonde. Il peut faire trembler, haleter, panteler. Pour le calmer, deux moyens : le combler, c’est bien; l’assouvir, c’est mal. Désir dérive du verbe désirer, lui-même issu, par réduction phonétique, du latin desiderare, de sidus « astre. » Le verbe latin signifie littéralement « cesser de…

Suite ...Recherche d’artéfacts

Le mot artéfact, aussi orthographié artefact, est emprunté à l’anglais artefact « ce qui est façonné par l’homme » au début du 20e siècle ; l’anglais le tenant lui-même du latin artis factum « produit de l’art ». Chez les Romains, ars « façon d’être » revêt des idées essentielles liées à l’activité humaine tendue vers un ordre, que cet ordre soit dicté par les dieux ou imposé par les lois logiques. Puis il développe le sens d’« habileté acquise par l’étude ou la pratique. » Devenu art en français, il prend…

Suite ...Gros bock

Le mot bock vient de l’allemand Bockbier, forme apocopée de Einbeckbier « bière d’Einbeck, ville de Basse-Saxe, qui exporta sa célèbre boisson fortement alcoolisée en Bavière dès le 14e siècle. Ce sens est progressivement supplanté par l’acception métonymique de « chope à anse d’une grande capacité » au 19e siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, il prend la valeur de son contenu, « bière », dans l’usage courant. Prendre un bock de bière mon minou Prendre un bock de bière “right through” Tu prends un bock Tu m’en donnes pas J’te fais…

Suite ...Lever du jour

Le mot jour vient du latin diurnum « jour, journal », étymon plus reconnaissable dans diurne « qui se passe le jour. » Il adopte d’abord les graphies jorn au 10e siècle, puis jor et jur au siècle suivant avant d’être attesté sous sa forme actuelle en 1274. Il marque l’intervalle déterminé par la rotation complète de la Terre sur elle-même : 24 heures par jour. Qui sert d’unité de temps exprimée par une date, une durée, une périodicité : chaque jour, le jour d’avant, dans un jour, à jour fixe, au jour…

Suite ...Terrain de jeu

Le mot jeu, d’abord écrit giu, puis gius, vient du latin jocus « jeu en paroles, plaisanterie. » Dès les premières attestations au 11e siècle, ses développements sémantiques et figurés s’avèrent remarquables. Il décrit une activité divertissante, soumise ou non à des règles, destinée à faire passer agréablement le temps aux personnes, enfants ou adultes, qui s’y livrent : jeu de mots, jeu d’adresse, jeu de billes, jeu de croquet, jeu d’échecs, jeu de cache-cache, jeu de bascule, jeu de patience, jeu de société, jeu de rôles. Une activité ludique utilisant des mécanismes,…

Suite ...Tour d’horizon

« Une longue jonque de nuages, teinte d’un violet épais et sanguin, amarrée au ras de l’horizon, retardait seule le premier feu de l’aurore » (Sidonie Gabrielle Colette, 1928). Le mot horizon est un emprunt savant au latin horizon, terme d’astronomie usité au sens de « qui borne la vue », lui-même pris au grec horizôn de même sens. En français du Moyen Âge, il prend d’abord les formes orizonte et orizon avant sa réfection étymologique tardive au 17e siècle. Dans une perception et une représentation de l’espace, il est introduit avec la…

Suite ...Planche à dessin

Dessiner, écrit d’abord désigner au 16e siècle, puis desseigner, dessigner et desiner, vient de l’italien disegnare, « tracer les contours de quelque chose » et, au figuré, « former le plan, le projet de ». L’italien le tient lui-même du latin designare avec son sens propre de « représenter concrètement. » Le dérivé dessein est formé sur l’ancienne graphie desseigner. Il demeure usuel avec le sens de « projet » mais perd celui de « représentation graphique » au profit de dessin. La séparation sémantique des deux termes se produit à la fin du 18e siècle. Dessin désigne alors l’art de…

Suite ...Pas norvégien

Le pas norvégien est ce pas du skieur de fond employé sur terrain plat ou sur faible descente et consistant en mouvements simultanés du bâton droit avec le ski droit et du bâton gauche avec le ski gauche. C’est du norvégien que nous vient, en 1841, ce sport d’hiver et le mot francisé pour le désigner, ski, qui élimine patin à neige. Puis, d’autres liés à la pratique de cette même activité, fart, « enduit pour rendre les skis glissants »; slalom, « descente sinueuse à skis dont le parcours est jalonné de…

Suite ...Péril en la demeure

Le mot péril vient du latin periculum « essai, expérience, épreuve », d’où « risque, danger » et, en latin médiéval, « danger de l’âme, damnation ». Étymon qui se rattache à la racine indoeuropéenne per- « aller de l’avant, pénétrer dans » qui figure dans un grand nombre de mots français tels péricliter, expertise, expérience. Il qualifie l’état d’une personne qui court de grands risques, qui est menacée dans sa sécurité ou dans ses intérêts : se trouver en péril, à ses risques et périls, « en prenant sur soi l’entière responsabilité d’une initiative et en acceptant d’en subir…

Suite ...Sac de bébelles

Bébelle ou bebelle est issu de l’ancien français babel « petit cadeau » et babelet « jouet, bagatelle ». Il est employé sous le Régime français mais est relevé assez tardivement, vers la fin du 19e siècle, par les lexicologues. Au Québec et en Acadie, il signifie « jouet, joujou ». Il a aussi le sens métaphorique de « ce qui est sans valeur », de « futilités, inutilités ». On rencontre parfois son dérivé bebellerie. En Belgique, on relève encore l’expression enfantine faire bébelle « caresser »; en Picardie et en Normandie, bébel désigne un jouet; en Sologne, en Bretagne et dans…

Suite ...Gang bang

Le mot gang, prononcé gangue, est un calque de gang attesté en anglais dès le 14e siècle et qui revêt les valeurs d’« ensemble d’objets ou de personnes », « équipe de travailleurs », « bande, clan », ce dernier sens s’appliquant ensuite péjorativement aux malfrats. Il est introduit en français standard, au genre masculin, par l’anglo-américain gang « association de malfaiteurs organisée en bande », un usage popularisé par le cinéma : gang criminel, chef de gang, gang de rue. Par extension, il qualifie un groupe plus ou moins organisé de personnes considérées comme sans scrupules, sans morale…

Suite ...Carte de visite

« Nous sommes tous des visiteurs de ce temps et de ce lieu. Nous ne faisons que passer. Notre tâche est d’observer, d’apprendre, de grandir, d’aimer, puis de nous en retourner » (Proverbe aborigène d’Australie). Le verbe visiter vient du latin classique visitare « voir souvent », « inspecter », puis, en latin ecclésiastique, « éprouver, affliger » : visiter le péché, « soumettre (les hommes) à une épreuve pour leur salut. » Il produit le déverbal visite qui désigne l’action d’aller voir quelqu’un et de rester un certain temps en sa compagnie. Par affection, amitié, obligation, politesse : visite d’un ami,…

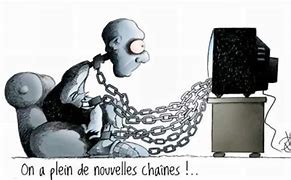

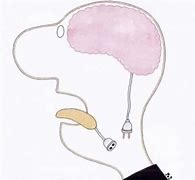

Suite ...Lavage de cerveau

Le mot cerveau est issu du latin cerebellum « petite cervelle », diminutif de cerebrum « cerveau ». Des correspondances avec le sanskrit, le vieil islandais, l’ancien haut allemand et le grec laissent supposer une racine indoeuropéenne commune. Il intègre le français au 11e siècle d’abord sous les formes cerveaus et cerviaus. Il désigne l’organe physique, la partie du système nerveux central logée dans la boîte crânienne, synonyme d’encéphale, et siège des fonctions sensitives, motrices et associatives : ventricules du cerveau. En pathologie, il qualifie une lésion, une sclérose, une tumeur, une commotion: rhume de…

Suite ...Âge de pierre

Le mot pierre, d’abord peddre, puis perre en français du 11e siècle, vient du latin classique petra « roche, roc », lui-même pris au grec petra de même sens. Il désigne une matière minérale généralement dure se trouvant à l’intérieur ou à la surface de l’écorce terrestre et, par métonymie, un fragment de celle-ci : carrière de pierre, bloc de pierre. Les extensions de sens procédant des usages multiples qu’en fait l’homme sont nombreuses. Lorsqu’elle est employée dans la construction : pierre de taille; ou façonnée avec une signification symbolique : pierre tombale. Lorsqu’elle sert…

Suite ...Perspectives d’avenir

Le mot avenir est un composé de venir, par agglutination du verbe advenir, qui s’affiche d’abord dans l’expression temps advenir, puis temps à venir. Comme nom commun, il désigne le temps futur, s’opposant aux temps passé et présent : proche avenir, avenir éloigné. La situation ou l’évolution d’une personne ou d’un groupe après le moment où l’on parle ou après un moment de référence : brillant avenir, aucun avenir. Les événements qui auront lieu plus tard : entrevoir l’avenir, regarder vers l’avenir. D’une façon plus ou moins calculée : projets d’avenir, plans d’avenir. Ou…

Suite ...Mine de charbon

Le mot charbon vient du latin carbo « charbon de bois, ce qui résulte de la combustion » et, dans les textes médiévaux, « charbon à usage graphique », « charbon de terre. » En français du 13e siècle, il s’écrit charbun. Il désigne le combustible de couleur noire riche en carbone, utilisé comme source de chaleur et d’énergie : brûler du charbon, chauffage au charbon. D’abord, le charbon de bois, ce résidu de la combustion incomplète du bois à l’abri de l’air, dans les meules, ou sous-produit de sa distillation, dans les fours ou les cornues.…

Suite ...Actes de révérence

Révérer est issu du latin revereri « craindre avec respect » et, « avoir de la déférence, des égards pour quelqu’un ». Peu usuel, le verbe, autrefois, couvrait une aire d’emploi étendue : sa mère et son père, les tantes, les oncles, les grands-parents, les enseignants, les magistrats, les choses sacrées, la classe politique et économique, les gens d’âge et de mérite : révérer ses maîtres (à penser), révérer les écritures comme dépositaires de la parole divine. Le dérivé révérence s’inscrit dans le voisinage de « respect profond, grande considération », tout en réalisant une notion accessoire de…

Suite ...Courant d’idées

Idée vient du grec idea, anciennement wieda, « forme visible, aspect », étymon qui remonte lui-même à la racine indoeuropéenne weid/woid/wid exprimant la notion de « voir ». Platon en modifie profondément le sens en « forme idéale concevable par la pensée ». Le mot, avec cette valeur, transite ensuite par le latin philosophique idea avant d’intégrer le français au 12e siècle. Il décrit une pure construction de l’esprit, ce qui se conçoit dans l’imagination par opposition à ce qui existe en fait, dans la réalité, de façon concrète. Au singulier : exprimer une idée, vague idée,…

Suite ...Les pieds dans la slush

Au Québec, slush ou sloche, slutch, slotch, slotche et slottche est un emprunt à l’anglais et désigne une neige fondante mêlée de boue ou imprégnée de saletés qui s’accumule au sol. Son emploi, attesté depuis 1886, perdure, malgré certaines condamnations, au profit du néologisme névasse, qui n’a jamais réussi à s’imposer. Quant à gadoue, ce mot désigne plutôt un mélange analogue qui se forme dans les champs et les terrains vagues à la suite d’une pluie d’hiver ou de la fonte printanière. Les variantes slocher « passer à l’état de sloche » et…

Suite ...Zone de confort

Conforter est issu du latin chrétien confortare « renforcer » et « consoler », formé sur fortis « fort ». En ancien français, celui des années 980, il s’emploie au sens de « soutenir moralement » mais sort d’usage au 17e siècle. Il réapparait vers 1970 avec les valeurs de « donner des forces (à un régime, une thèse) » et « raffermir (quelqu’un) dans sa position », qui bénéficient alors, par recherche d’élégance, d’une grande vogue dans le discours politique ou journalistique. Le dérivé confort « encouragement, consolation » subit le même sort que le verbe. Mais sa renaissance survient plus tôt, au…

Suite ...Taille-mannequin

Le mot mannequin est issu, au 15e siècle, du néerlandais mannekjin formé de man- « homme » et kjin « petit ». Ce sens de « petit homme » disparait en français mais se maintient avec la valeur de « figurine humaine articulée à laquelle on peut donner diverses attitudes et servant de modèle aux peintres et aux sculpteurs »: mannequin de bois, mannequin de cire. La malléabilité de cette statue inspire le sens figuré encore vivant de « personne sans caractère que l’on peut mener à son gré. » Par une autre…

Suite ...Mot d’ordre

Le mot ordre est issu du latin ordo, ordinis « rang, rangée, alignement », d’où « succession » et « arrangement des éléments d’un tout. » En français, il est attesté depuis 1080 mais change régulièrement de genre, masculin ou féminin, jusqu’au 17e siècle. Il désigne d’abord, par calque du latin chrétien, les différents degrés auxquels élève le sacrement, conférant le pouvoir d’exercer des fonctions ecclésiastiques, en particulier la prêtrise : entrer dans les ordres, ordre monastique. Puis, les compagnies de caractère religieux et militaire créées à l’époque des croisades pour soigner les pèlerins et combattre les infidèles :…

Suite ...De mieux en mieux

Mieux est issu, par évolution phonétique, du latin melius, neutre pris adverbialement de melior « meilleur ». Du 9e au 13e siècles, il est d’abord relevé sous les formes melz, mius, miex et mieuz. Comme adverbe, adjectif ou en emploi nominal, il sert comme comparatif ou superlatif de bien, au lieu de « plus bien » et de « plus meilleur » : aller mieux « être en meilleure santé, se rétablir », « s’améliorer, prospérer »; faire mieux, comprendre mieux, mériter mieux, valoir mieux « avoir plus de valeur, d’avantages, de qualités », dormir mieux, vivre mieux »; tant mieux, ce qu’il…

Suite ...Recettes de gâteau

Gâteau vient du francique wastil signifiant « nourriture » dans cette langue germanique parlée au 5e siècle. Il transite ensuite par le latin médiéval wastellum et adopte en ancien français les graphies wastel, gastel, gastiau et gasteau. Sa forme actuelle est attestée en 1626. Le mot décrit une préparation de pâte sucrée cuite au four, généralement dans un moule, et destinée à être consommée fraîche après avoir été éventuellement garnie d’une crème, d’un glaçage : gâteau au chocolat, gâteau des anges, gâteau de mariage; gâteau monté, une pièce de pâtisserie compliquée et volumineuse;…

Suite ...Nom d’un nénufar

À l’origine, nehn‑ufar est un mot sanskrit, langue indoeuropéenne parlée dans le sous-continent indien au 3e millénaire av. J.-C; il signifie « fleur de lotus bleu ». Le persan l’adopte ensuite sous la forme nilufar, l’arabe avec la graphie ninùfar. Le latin médiéval le convertit en nenuphar. La tournure /ph/ apparait sans doute sous l’influence de Nymphaea qui désigne un genre de plantes aquatiques aux feuilles rondes et flottantes. Au 13e siècle, il passe à l’ancien français et s’écrit d’abord neuphar, neufar, puis neuenufar. Les deux formes actuelles reconnues par l’Académie, nénuphar…

Suite ...Décrocher la lune

« La preuve que la lune est habitée, c’est qu’il y a de la lumière » (Francis Blanche). Le mot lune vient du latin luna qui, dans cette langue, qualifie à la fois l’astre, une divinité romaine et le mois lunaire. En français, il désigne le satellite naturel de la Terre : phases de la lune, pleine lune, clair de lune. Parfois celui d’une autre planète : lune de Jupiter. Qui l’éclaire d’une lumière pâle dans le ciel de nuit : rayon de lune, croissant de lune. À partir du 16e siècle, on relève une…

Suite ...Trou de mémoire

Trou vient du latin populaire traucum par le latin médiéval traugum. Mais il est sans doute d’origine préromaine, soit des peuples celtes qui occupaient la Gaule avant Astérix et Obélix; trau, de même sens, figurant dans l’ancien provençal. Dès les premières attestations au 12e siècle, le mot désigne une ouverture au travers d’une surface ou d’un corps solide : trou d’aiguille, trou de serrure. Il développe rapidement de nombreuses acceptions. L’abaissement ou l’enfoncement de tout élément qui présente un vide : chaussée pleine de trous, trou d’eau, trou d’air, « brusque dépression », trou…

Suite ...Envie de pisser

Pisser, « uriner », vient du latin populaire pissiare, de même sens. L’allemand pissen et l’anglais to piss sont pris au français. Longtemps considéré comme familier, le verbe est jugé d’emploi vulgaire au 19e siècle jusqu’au début du 20e siècle, après le nettoyage du vocabulaire pratiqué à la fin de la période classique : pisser au lit, pisser de travers, pisser dru. Par extension, il prend la valeur de « faire jaillir un liquide » : pisser le sang, pisser du lait. Les locutions figurées sont abondantes : pisser dans ses brayes, qui annonce pisser dans sa culotte…

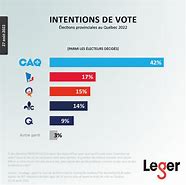

Suite ...Sondage d’opinion

Le verbe opiner vient du latin opinari « exprimer un avis ». Il demeure peu usité sauf dans la locution opiner du bonnet, « acquiescer d’un signe de tête », en référence aux maîtres de la Sorbonne du 17e siècle qui levaient leur bonnet de professeur en guise d’assentiment lorsque leurs étudiants leur fournissaient de bonnes réponses. Le dérivé opinion offre, au contraire, une grande vitalité de sens. Il a signifié « hypothèse, théorie » avant d’être exclu du champ scientifique. Il désigne une manière de penser, de juger qui tient pour vraie ou fausse, accepte…

Suite ...Règne animal

En latin, anima désigne le souffle de la vie, l’âme. De là procède, en français, le sens premier des mots comportant la base anim- : animer « donner une âme », unanime « n’avoir qu’une seule âme ». Comme substantif, animal, « être pourvu de souffle vital », désigne un être vivant organisé, élémentaire ou complexe, doué de sensibilité et de motilité. Soit l’être humain, animal raisonnable, animal politique, ou, par opposition à l’homme et aux plantes, l’être zoologique caractérisé par son milieu : animal aquatique; sa morphologie : animal vertébré; son habitat et ses mœurs : animal sauvage, animal…

Suite ...Péripéties

L’élément formant péri- vient du grec peri, préposition exprimant les valeurs de « tout autour de », « dans l’entourage de », « au-dessus de »; revêtant aussi le sens de « dépasser ». Étymon qui remonte lui-même à une racine indoeuropéenne de structure consonantique p-r dont le sens primitif était « en avant ». Il entre dans la construction de nombreux composés à partir du 18e et du 19e siècles, principalement en anatomie : péricarde, « membrane qui enveloppe le cœur »; périoste, « membrane conjonctive et fibreuse qui constitue l’enveloppe des os »; péritoine, « membrane qui tapisse les parois intérieures de l’abdomen ».…

Suite ...Bara gwin

Le breton, langue d’origine celtique, a été revivifié dans l’ouest de la France à partir des îles Britanniques au 5e et 6e siècles par des populations chassées d’Angleterre après les invasions des Angles, des Saxons, des Jutes et des Frisons. Baragouin est un composé des mots bretons bara, gwin, proche de bread, wine, pain, vin. Le mot se répand après la réunion de la (petite) Bretagne à la France comme terme d’injure xénophobe à l’endroit des pèlerins bretons qui, entrant dans les auberges françaises pour faire connaître leur faim et…

Suite ...Vue brouillée

L’origine de brouiller est nébuleuse. Il serait issu, au 13e siècle, du gallo-roman brodiculare, dérivé du verbe brodicare, postulé par le dialecte italien de Bergame brodigar « souiller » et du germanique brod « bouillon ». Dès l’ancien français, il s’emploie pour « rendre trouble par agitation d’un liquide » : brouiller un vin, en remuant la lie. Ce sens a disparu en dehors d’un emploi spécial en cuisine : œufs brouillés. De nos jours, il s’emploie surtout au figuré avec le sens de « mettre du désordre » : au passif, avoir la…

Suite ...Nouveau challenge

De nos jours, challenge est considéré comme un emprunt à l’anglais challenge. Toutefois, au 11e siècle, c’est d’abord l’anglais qui l’emprunte au français chalenge qui signifiait « débat, chicane » puis « défi ». Cet anglicisme réintroduit donc dans la langue de Molière un mot oublié de l’ancien français avec une spécialisation sportive « épreuve dans laquelle le vainqueur obtient un prix, un titre, jusqu’à ce qu’un vainqueur nouveau l’en dépossède » et « prix de cette épreuve » : challenge de rugby. Au figuré, il se répand avec le sens général que lui donne l’américain : « entreprise difficile dans…

Suite ...Peur d’échouer

L’origine du verbe échouer est incertaine. Au 16e siècle, on a proposé de le rattacher à échoir mais il pourrait aussi être issu du latin populaire excautare, de cautes, « rocher ». En emploi intransitif, le plus usuel, le sujet désignant un navire, une embarcation ainsi que leur équipage, il signifie « heurter, par accident ou volontairement, le rivage ou le fond marin et s’y immobiliser, ne plus pouvoir flotter »: échouer sur un écueil. Par analogie, il s’applique aux mammifères marins qui en sont victimes. Par extension, il décrit…

Suite ...S’enfarger dans les mots

Enfarger est l’une des formes prises par le verbe enfergier, « charger de fers », un régionalisme berrichon, usité également au centre de la France, de fierges issu du latin ferrea, « chaînes ». En milieu rural, il a le sens de « retenir » : enfarger un cheval, au moyen d’une enfarge ou d’une enferge, entrave de bois ou de fer mise aux pattes ou au cou d’un animal pour l’immobiliser et l’empêcher de s’échapper. « La vieille grise approche de la haie en faisant sonner ses enfarges. » (George Sand). Par analogie,…

Suite ...L’air tannant

Tan est issu du gaulois tann- « chêne », proche parent du breton tann, du cornique gals-tannen et de l’ancien irlandais teine ou tinn. Mais le mot désigne surtout l’écorce de l’arbre pulvérisée utilisée dans la préparation des cuirs. La plupart des dérivés relatifs à ce traitement sont passés dans l’usage courant. Tanner, d’abord tenner, remonte à l’ancien français. Il décrit le traitement des peaux brutes d’animaux pour les transformer en matières souples et imputrescibles : tanner le cuir. Dès les premières attestations vers 1195, par référence au cuir que l’on bat pour…

Suite ...