Le mot glace est issu du latin classique glacies, par l’intermédiaire du bas latin glacia, et désigne de l’« eau congelée ». On la retrouve en petits morceaux: glaçons; en grande masse: glaces éternelles: ou produite artificiellement, cubes de glace. Symbole de froideur, d’insensibilité, le mot revêt cette valeur dès le 12e siècle dans diverses locutions: briser la glace « dissiper la gêne », rester de glace « ne montrer aucune réaction ». Par référence au poli, au brillant et à la translucidité de la glace, le mot désigne une plaque de…

Suite ...Catégorie : Capsule

Capsule

Hors-d’œuvre

Le mot œuvre est issu du latin opera, du neutre opus, « ouvrage, produit concret du travail. » En français, il s’écrit d’abord ovre, uevre, euvre et oevre avant d’adopter sa graphie actuelle au 13e siècle. Il a la particularité de posséder les deux genres. Féminin, il désigne le travail, le produit de l’activité humaine: œuvre colonisatrice, œuvre de l’imagination. Valeurs présentes dans nombre de locutions: à l’œuvre,« au travail », faire œuvre utile, mettre en œuvre, maître d’œuvre, bois d’œuvre, destiné à être travaillé par opposition au bois de chauffage,…

Suite ...Racines latines

Le latin est une langue indoeuropéenne qui fait partie des parlers italiques. Un siècle avant J.‑C., la Gaule adopte la langue de ses conquérants romains, comme le feront cinq cents ans plus tard, les nouveaux maîtres germaniques, les Francs. Langue mère du français, le latin lui fournit la grande majorité des mots formant son vocabulaire par transformation naturelle: articulum devenu orteil; par emprunt volontaire: ministerium devenu ministère; ou par emprunt indirect à une autre langue romane: du latin campus, par l’italien campo, au français camp. Depuis deux mille ans, le…

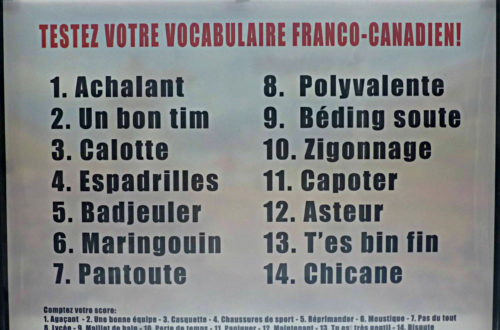

Suite ...Pas de zigonnage

Le verbe zigonner est attesté au Québec depuis 1880. Il est construit sur le radical onomatopéique zik- qui évoque un mouvement rapide. Hérité des parlers de France, on le trouve avec des formes et des sens apparentés en Aunis, zigougner, en Saintonge, sigouner, sigougner et sigogner, en Bretagne, cigoigner, en Provence, cigogni, en Bourgogne, gigogner, en Poitou, gigougner, en Franche-Comté, gigounei et en Normandie, digonner. Zigonné est aussi relevé en créole guadeloupéen. Au Québec, il présente de nombreuses acceptions, « perdre son temps », qui est la plus usuelle, «…

Suite ...Prendre l’aire

En linguistique, un affixe est un élément lexical qui s’ajoute à un mot ou à un radical pour en modifier le sens ou la fonction. On l’appelle préfixe, infixe ou suffixe selon qu’il est placé au début, à l’intérieur ou à la fin de ce mot. Le suffixe -aire remonte, dans bon nombre de mots de formation savante, au latin -ãris et -arius. En français, il a formé plusieurs adjectifs marquant un rapport attributif: complémentaire, triangulaire, réglementaire, statuaire; un rapport de possession: prioritaire, autoritaire; un rapport d’appartenance, de cause ou…

Suite ...Ça sent la croupe

Le mot croupe est issu du francique kruppa, « bosse, panse ». Au début, il désigne la partie postérieure de certains animaux, puis acquiert le sens ironique de « derrière humain rebondi ». Le verbe croupir signifie d’abord « se mettre assis, les fesses sur les talons » puis adopte son sens moderne de « demeurer longtemps dans un état pénible », « se corrompre, stagner ». Du verbe sont issus croupi, croupissant, croupissement et croupissure. Au 12e siècle, le sens physique de croupir est repris dans le préfixé verbal s’accroupir, « s’asseoir…

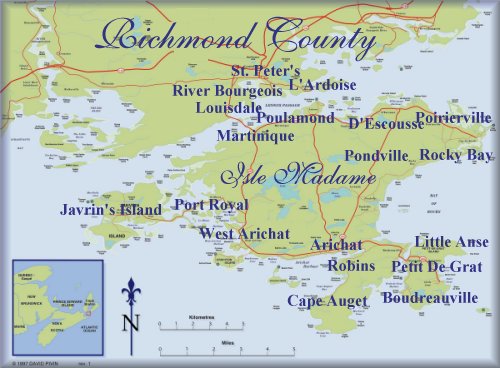

Suite ...Par escousse

Le mot escousse est attesté en français depuis le 14e siècle. Il est rapporté dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française publié en 1694. C’est aussi un nom propre apparenté aux patronymes Excousseau, Escoussac, Escoussat et Escoussé. Un village de Nouvelle-Écosse au Canada se nomme D’Escousse. Rattaché au verbe secouer, il décrit une action qui prépare à mieux sauter, à s’élancer avec plus de force, avec plus de légèreté: prendre son escousse. Cette locution adverbiale est peu usitée à partir du 19e siècle. Elle est remplacée, dans un sens…

Suite ...Fanfreluche m’a raconté

Conter se confond à l’origine avec compter. Les deux verbes sont issus du latin computare « calculer », attesté dans les textes médiévaux au sens de « narrer », et ont en commun l’idée d’« énumérer ». À partir du sens général de « relater en énumérant des faits réels », conter prend le sens particulier de « rapporter de faux propos à dessein de tromper »: conter des mensonges. Le sens moderne de « faire un récit » est donné par la forme composée raconter. Le champ sémantique de ce verbe va…

Suite ...Article en promotion

Le verbe promouvoir est emprunté au latin promovere, formé de pro « en avant » et movere « mouvoir », qui signifie « faire avancer ». Il prend le sens d’« élever des personnes à un rang supérieur ». Donnée comme vieillie, la valeur d’« encourager, favoriser le développement », promouvoir le français, est reprise au milieu du 20e siècle, spécialement dans le domaine de la recherche scientifique et du marketing. L’adjectif promu qualifie une personne qui vient d’accéder à un grade plus élevé; promouvable, « qui peut être promu », se…

Suite ...À cœur ouvert

Cœur est issu du latin cor et se rattache, comme le grec kardia qui a formé cardiaque, à la racine indoeuropéenne krd- représentée par l’allemand Herz, l’anglais heart, le russe sierdse et le gallois craidd. Le mot nomme l’organe central de la circulation sanguine et, par extension, la région de la poitrine: battement de cœur. Mais il prend très tôt la valeur de « siège des émotions, de l’amour, de la pensée, de la mémoire et de la volonté »: cœur d’or, femme de cœur. Il décrit, par analogie de…

Suite ...Connaître le tabac

Tabac est un emprunt à l’espagnol tobaco, déformation de tsibatl, mot de la langue des Araouaks d’Haïti désignant un ensemble de feuilles, l’action de fumer et le tuyau de roseau dont ces indigènes se servaient pour aspirer la fumée. En français, le mot désigne la plante aromatique dont les feuilles peuvent être fumées, le produit de ces feuilles séchées et préparées pour priser, chiquer et fumer. Par métonymie, en France, il s’applique à un débit, à un bureau de tabac. Tabagie est emprunté à l’algonquin tabaguia, « banquet ». Faire tabagie…

Suite ...Lire l’heur

Heur est issu du latin classique augurium « présage », favorable ou non, d’où « chance », bonne ou mauvaise. En ancien français, le mot prend le sens de « fatalité heureuse ». Aujourd’hui, il ne subsiste que dans la locution avoir l’heur de plaire à quelqu’un, « avoir la chance de plaire à quelqu’un ». Heureusement, ses dérivés sont bien vivants. Heureux a le sens général de « qui connaît le bonheur »: avoir tout pour être heureux; « qui bénéficie d’un destin favorable »: avoir la main heureuse. Heureuseté, « état de ce…

Suite ...Irrésistiblement

Le suffixe -ment vient de l’ablatif mente du substantif féminin latin mens, mentis « disposition d’esprit ». Au 8e siècle, la forme solamente, dans les Gloses de Reichenau, devenu seulement en français, atteste l’existence d’un suffixe qui deviendra l’un des plus productifs des langues romanes, puisqu’il sert à former tous les adverbes en -ment en français et ceux en –mente en italien, en espagnol ou en portugais. L’adverbe est un mot invariable qui se joint à un autre mot pour en modifier ou en préciser le sens. Il peut exprimer la…

Suite ...Profond sommeil

La forme indo-européenne swopno « sommeil » a donné sopnus, puis somnus en latin, devenu somme en français. Sommeil, « état d’une personne qui dort », est issu du diminutif somniculus « petit somme ». À partir du 16e siècle, le mot entre dans la formation de locutions, notamment d’euphémismes littéraires, qui caractérisent la nature du sommeil: dormir d’un sommeil de plomb, dormir du sommeil du juste (très profondément); ou pour désigner la mort: sommeil éternel, dernier sommeil. Par extension, sommeil signifie « envie de dormir »: avoir sommeil, tomber…

Suite ...Trou de beigne

Beigne est d’origine préromane et remonte à la base celtique de bu(n)nia « souche d’arbre ». Attesté au début du 17e siècle, le mot commence par désigner une bosse à la tête et, par métonymie, le coup provoquant cette enflure. Ce sens de « coup, gifle » s’est répandu au 20e siècle dans l’argot parisien. Au Québec, un beigne est une pâtisserie généralement en forme d’anneau, faite d’une pâte sucrée frite. Par analogie, il désigne un anneau de caoutchouc à usage thérapeutique, une sorte de chignon en forme d’anneau et le bourrelet…

Suite ...Point de vue

Point est issu du latin punctum de pungere « poindre », qui, à partir du sens étymologique d’« action de piquer », a développé de nombreuses acceptions. L’idée de base de « piqûre » reste vivante en chirurgie: points de suture; ainsi qu’en couture, en broderie, en tapisserie sur canevas et en tricot: petit point. L’autre sens de base, « endroit minuscule, fixe et défini par ses seules coordonnées », est une extension spatiale de piqûre: point d’intersection, point d’appui, point chaud, point de départ, point sensible, point faible. Le mot prend ensuite…

Suite ...Pique-nique

Piquer est issu du latin populaire pikkare né de l’impression que fait un mouvement rapide suivi d’un petit bruit sec. Il remonte au radical expressif pikk, le /p/ exprimant le déclenchement du mouvement, la voyelle /i/ son acuité, sa brièveté et le /k/ son aboutissement. Le verbe signifie d’abord « percer avec quelque chose de pointu » mais ses extensions de sens sont nombreuses. Enfoncer un dard, un aiguillon dans la peau » en parlant d’un insecte: se faire piquer par une guêpe; fixer avec une pointe; prendre avec quelque…

Suite ...Allées et venues

Venir est issu du latin classique venire, « arriver, se déplacer en un lieu ». Il s’emploie au sens de « succéder » en parlant d’événements, du temps, des saisons: voir venir l’hiver; de « provenir de »: venir de l’Abitibi; et d’« atteindre »: en venir à ses fins. À partir du sens de « se produire », venir s’emploie pour « naître »: venir à vie, venir à terre, expressions remplacées par venir au monde. Le verbe a donné lieu à de nombreuses locutions: à venir, exprimant le futur, en venir à, « en arriver…

Suite ...Faire des sparages

Sparages est une création québécoise. Le mot est signalé chez nous depuis le début du 20e siècle. Il est formé à partir du substantif anglais spar, « s’entraîner, à la boxe », lui-même issu de l’ancien français espardre, « disperser, répandre », et du suffixe -age, fort usité en français québécois: décrochage, débosselage, criage, turlutage, taxage, siphonnage, salissage, réseautage, portage, niaisage, flânage, dézonage. Employé généralement au pluriel, le mot qualifie une manière d’agir désordonnée qui se définit par l’emploi de gestes ou de déplacements souvent excessifs. Par extension, il désigne…

Suite ...Papier-cadeau

Cadeau est emprunté à l’ancien provençal capdel « chef », lui-même issu du latin capitellum, « extrémité », diminutif de caput, « tête ». Le mot désigne d’abord une lettre ornée de grands traits de plume pour décorer les écritures, remplir les marges, le haut et le bas des pages, puis un trait de plume figuré que les maîtres d’écriture font autour des exemples qu’ils donnent à leurs écoliers. Un déplacement de sens fondamental a lieu au cours du 17e siècle : d’après l’ornementation raffinée des lettres initiales, le mot désigne une fête galante offerte à une…

Suite ...Voir du pays

Pays est issu du latin médiéval pagensis, dérivé de pagus, qui signifie « habitant du pagus, du canton ». Le mot désigne une division territoriale puis, par métonymie, l’ensemble des habitants d’une région, d’une nation ou une partie envisagée d’après ses particularités administratives, politiques ou économiques, la contrée dont on est originaire, la patrie. La locution avoir la maladie du pays est remplacée au 18e siècle par avoir le mal du pays. Par allusion à un monde campagnard archaïque, le mot a pris le sens de « compatriote »: mon pays, ma payse.…

Suite ...Vague de fond

Au 9e siècle, les Vikings ravagent les côtes de la Manche avant que le roi Charles le Simple ne leur cède une partie du littoral, qui deviendra le duché de Normandie. Installés sur leurs terres et intégrés à la population, ils ont laissé peu de traces dans le lexique français. Outre les noms de lieux, seuls sont demeurés une quarantaine de mots ayant principalement trait à la mer: agrès, ballast, carlingue, cingler, crique, drakkar, étrave, flotte, harpon, hauban, homard, marsouin, quille, scorbut, varech. Le mot vague est issu de l’ancien…

Suite ...Table d’hôte

La sémantique du mot hôte est singulière puisqu’il désigne aussi bien la personne qui donne l’hospitalité que son invité. Cette curiosité résulte de son étymon latin hospitem, accusatif de hospes qui, dans la Rome ancienne, désignait « celui qui recevait ou était reçu », car les lois d’hospitalité étaient fondées sur la réciprocité de l’accueil. Avec cette valeur équivoque, il décrit de nos jours, par figure, un « organisme qui héberge un parasite » et un « sujet qui reçoit une greffe ». Cette double valeur apparaît aussi dans le dérivé hospitaticum qui…

Suite ...Créatures mythologiques

Le mot mythologie est issu, par le biais du bas latin mythologiae, du grec muthologia « histoire ou étude des choses fabuleuses », « récit légendaire », formé sur muthos, mythe. Il a développé le sens d’étude, connaissance et explication des mythes, de leur signification: mythologie ancienne; d’ensemble des mythes propres à une civilisation, à un peuple, à une religion, à un thème, à un élément: mythologie indienne, mythologie lunaire, dieux de la mythologie. Ces divinités mythiques et créatures fabuleuses sont nombreuses dans les civilisations anciennes et les sociétés traditionnelles,…

Suite ...En personne

Le mot personne est issu du latin persona qui l’a lui-même emprunté à l’étrusque phersu, « masque ». Il désigne d’abord un masque de théâtre et « celui qui joue un rôle ». Le sens général d’« individu, homme ou femme », correspond à de nombreuses expressions courantes qui en précisent ou en limitent l’extension: en personne, comme personne, par personne, pèse-personne, le québécisme personne-ressource. L’antéposition d’un adjectif a donné lieu à des syntagmes répandus: grande personne « adulte », jeune personne, « enfant ». Il décrit l’apparence extérieure de quelqu’un: bien de sa personne. Il exprime…

Suite ...Sujet du verbe

Verbe est issu du latin classique verbum « parole » mais relève d’une racine indo-européenne wer « idée de parler », qu’on retrouve dans le gotique waurd « mot », présent dans l’allemand wort et l’anglais word. Son sens grammatical le désigne comme l’élément essentiel de la phrase qui exprime l’action, l’état, le devenir d’un sujet et qui se caractérise par une riche morphologie liée aux concepts de personne, de temps, de mode, parfois d’aspect. Dans la théologie chrétienne, il qualifie la parole de Dieu, le Verbe divin, puis Dieu…

Suite ...Bloudjinnzes sur la plage

Blue-jean ou blue-jeans est un emprunt à l’anglo-américain blue-jeans. En anglais, jean(s) est une ellipse pour Gene Fustian, « futaine de Gênes », et représente la transcription altérée de l’ancienne graphie française Jannes pour Gênes, ville et port d’Italie d’où l’on importait cette futaine au 17e siècle. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, le mot se répand aux États-Unis pour désigner un vêtement de forte toile bleue à piqûres apparentes coupé dans cette étoffe, qui fut d’abord porté par les jeunes gens des deux sexes, puis adopté par les…

Suite ...Coup de vieux

Comme adjectifs, les formes vieil et vieux sont en concurrence depuis le 16e siècle. L’un et l’autre désignent une personne qui a vécu longtemps: vieil homme; ce qui a les caractères physiques ou moraux d’une personne âgée: vieilles mains, vieux de caractère; ce qui est relatif aux personnes avancées en âge: vieux jours. Qualifiant la durée d’un état, ils revêtent la valeur de « longue date »: vieux amis, vieille branche. En parlant de choses, ils désignent un objet dont l’origine est ancienne: vieux continent; ce qui appartient à une époque…

Suite ...Talle de bleuets

Bleu est issu du francique blao par l’intermédiaire du latin médiéval blavus. Il a produit les dérivés bleuir, bleuissement, bleuissage, bleuâtre, bleuté, bleusaille. Rare après le 16e siècle, l’adjectif bleuet, « un peu bleu », d’abord bluet, est repris par les poètes dans la seconde moitié du 19e siècle. Les filles ont dans leurs cheveux, aux promenades, Les bleuets, les jasmins et la fleur des grenades. Poème La vision du grand canal royal des Deux Mers. Charles Cros (1842-1888) Comme substantif, le mot se répand en botanique à propos d’une…

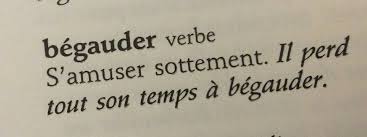

Suite ...Mots anciens, mots oubliés

« Les mots, ces gardiens du sens, ne sont pas immortels » (Arthur Adamov, L’Aveu, 1946). Si des termes nouveaux apparaissent chaque jour, pour des vies brèves ou durables, d’autres désertent nos livres et nos paroles. La Grande faucheuse emporte les mots rendus au bout de leur vie, ceux qui désignent des réalités disparues, mais aussi des termes qui, sans raison apparente, deviennent inactuels. « Le temps s’ébeausit », du verbe s’ébeausir « se mettre au beau », ne se dit plus. C’était là pourtant un terme utile, immédiatement compréhensible et…

Suite ...Chanter la pomme

Le mot pomme est issu du bas latin poma, pluriel neutre à valeur collective, du latin classique pomum désignant le fruit comestible d’un arbre, qu’il soit à noyau ou à pépins. Cette valeur générale de « fruit » est sortie d’usage, sous la concurrence d’une dénomination plus concise: pomme de paradis étant évincé par banane; pomme grenate par grenade, mais conservé dans l’anglais pomegranate; pomme d’orange étant éliminé au profit d’orange. Il prend le sens particulier de « fruit du pommier ». En cuisine, il forme divers syntagmes: pomme cuite,…

Suite ...Il y a un -ique

Le suffixe est un élément lexical qui s’ajoute à la fin d’un mot existant pour former un nouveau mot. Il change la catégorie syntaxique du mot de base de nom à verbe: zigzag, zigzaguer; d’adjectif à nom: robuste, robustesse; de verbe à nom d’action: renverser, renversement; de verbe à nom d’agent: chercher, chercheur; de nom à adjectif: crasse, crasseux. S’il ne la change pas, il y ajoute une nuance sémantique ou stylistique: tousser, toussoter, jaune, jaunâtre. L’élément –ique, du latin –icus, « relatif à, qui est propre à », est le suffixe…

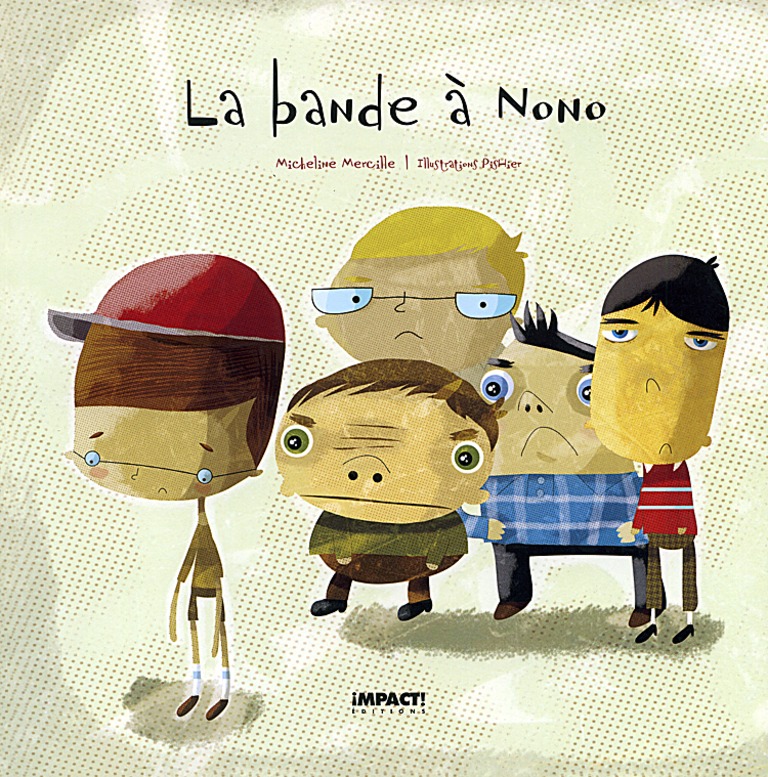

Suite ...Nounouneries

Nono est hérité des parlers régionaux de France relevé en lorrain: nono « homme irrésolu »; et, sous des formes voisines, en bourguignon et en franc-comtois: nioniot, « nigaud »; en picard, en franc‑comtois et dans le parler populaire de Paris: gnogno « niais »; en poitevin, en bourguignon et en wallon: nonot; en picard et en français du 19e siècle: gnognote « personne de peu de valeur », « femme simple d’esprit ». Au Québec il est relevé depuis 1950 comme nom masculin dépréciatif pour désigner un imbécile, quelqu’un qui n’est pas très malin. Il est employé familièrement dans…

Suite ...Niveaux de lecture

PREMIER NIVEAU Le mot lecture est emprunté au latin médiéval lectura « fait de lire », « étude, érudition, commentaire juridique ». Les premières attestations réalisent le sens de « récit, enseignement » et la spécialisation religieuse de « texte liturgique » lu ou chanté: lecture de l’office. Le sens courant d’« action de prendre connaissance d’un texte en le lisant pour soi, pour l’instruction ou le plaisir », est attesté depuis le 16e siècle: salle de lecture, goût de la lecture. Par métonymie, il désigne « ce qu’on lit », des livres, des journaux, des…

Suite ...Chair à canon

Le français a emprunté à l’italien tout un vocabulaire relatif à la guerre. Certains mots ne sont plus que des souvenirs littéraires: mousquet, tromblon. D’autres sont restés usuels: soldat, de soldato, « celui qui touche une solde », sentinelle de sentire « entendre », estafette de staffa « étrier », bombe de bomba. Canon est issu de l’ancien italien cannone, augmentatif de canna « tube, conduit, tuyau ». Pièce d’artillerie, l’italianisme a remodelé le sémantisme du mot avec une phraséologie propre: poudre à canon, chair à canon. Il symbolise une politique belliqueuse. En…

Suite ...Dire amen

Amen est issu de l’hébreu āmēn « sincère, vrai ». Le mot se rattache au verbe amn « être fidèle », « être établi », « croire »; racine qui a aussi fourni les formes emouna « foi » et emana « confiance ». Il décrit une formule d’assentiment prononcée à la suite d’un discours général ou d’une prière. Qu’on retrouve dans la Bible hébraïque, les Évangiles et le Coran. Chez les Juifs, amen est une déclaration de foi et d’affirmation d’une assemblée pour marquer l’accord à ce qui vient d’être dit. Chez…

Suite ...Au compte-gouttes

Le mot goutte est issu du latin gutta « goutte de liquide », « tache en forme de goutte », et, au figuré, « petite partie, parcelle ». Il conserve le sens latin de « petite quantité de liquide » dans la locution adverbiale goutte à goutte et dans les expressions figurées se ressembler comme deux gouttes d’eau, ne pas avoir une goutte de sang dans les veines, avoir la goutte au nez. Par extension, il désigne une unité de mesure en pharmacie et une petite quantité de boisson alcoolisée.…

Suite ...Les affres de la création

Affres est issu du gotique aifr, « horrible, terrible » par l’ancien provençal afre, « horreur, épouvante ». Il signifie d’abord « effroi » puis, par extension, « angoisse née d’inquiétudes intellectuelles, morales, psychologiques »: les affres du désespoir, les affres du doute, les affres de l’amour, les « tourments provoqués par l’amour ». L’emploi au singulier est limité au domaine littéraire, notamment en poésie. (La ville) Victorieuse, elle absorbe la terre Vaincue, elle est l’affre de l’univers. (Émile Verhaeren, Les villes tentaculaires) Dans les romans, les personnages y sont « en proie » à tout propos, plongés dans les affres de…

Suite ...Ligne de départ

L’emploi du verbe départir, au sens ancien de « partager, faire le départ entre deux choses, distinguer nettement », s’est progressivement restreint puis est sorti d’usage au profit de répartir et départager. Le sens de « se séparer d’un lieu », « s’en aller » ne survit que dans le déverbal départ qui est devenu le nom d’action correspondant à partir, créant une anomalie morphosémantique. Le mot exprimant le « fait ou le moment de partir » est entré dans quelques locutions usuelles: heure du départ, préparatifs de départ, être sur son départ, « prêt à partir », départ à…

Suite ...Jeux de hasard

Hasard représente un emprunt à l’arabe az-zahr, « jeu de dés », par l’intermédiaire de l’espagnol azar. Le /h/ est ajouté au 13e siècle, les mots à initiale vocalique d’origine étrangère, étant régulièrement reproduits avec cette consonne en français du Moyen Âge. Le mot évoque un jeu où le vainqueur est désigné à l’issue d’une série de coups aléatoires, où le calcul, l’habileté n’ont aucune part: jeux de hasard (pile ou face, roulette, baccara, loterie). Il prend le sens figuré de « circonstance périlleuse »: hasards de la guerre; puis s’étend à « événement fortuit »:…

Suite ...Portrait-robot

Robot a été créé en 1924 par le dramaturge tchèque Kariel Capek dans sa pièce Les Robots universels de Rossum pour qualifier des « ouvriers artificiels ». Le mot vient du tchèque robota, « travail forcé, corvée », issu du vieux slave rabota dont le premier sens est « esclavage », d’où « travail pénible de l’esclave » puis « travail physique » et par extension « activité laborieuse ». Dans les œuvres de fiction, le mot désigne un androïde artificiel capable d’agir et de parler comme un être humain. Il est employé par métaphore…

Suite ...Longueur d’onde

Onde est issu du latin unda, qui désigne l’eau mobile et, au figuré, l’agitation, le tumulte, en parlant des mouvements de la foule et de l’air. Le mot évoque l’idée de « mouvement alternatif » lorsqu’il désigne le soulèvement de la surface d’un liquide formant des rides concentriques qui se soulèvent et s’abaissent à la suite d’un choc. Il acquiert le sens abstrait de « ce qui affecte une personne de manière intermittente »: ondes de la colère. Il exprime l’idée de « propagation » dans le vocabulaire scientifique et technique à propos de l’expansion d’un…

Suite ...Mise en chantier

Chantier résulte de l’évolution phonétique du latin canterius, proprement « mauvais cheval de charge ». Le mot réalise, par métaphore, les sens techniques de « chevron, support, étai », désignant, en particulier, les morceaux de bois sur lesquelles on pose les tonneaux dans un cellier, dans une cave: mettre du vin en chantier; la pièce servant à stabiliser des ballots; la cale supportant l’objet que l’on veut fabriquer: navire sur le chantier. Par figure, mettre en chantier signifie « commencer un ouvrage, mettre en train »; la locution est remotivée avec l’idée de « vaste travail en…

Suite ...Festivaleries

Festival est issu de l’anglais festival, « période de fête », bien que cette langue l’ait emprunté au français médiéval festival, « de fête, joyeux », dérivé du latin festivus, « où il y a une fête, divertissant ». Ce sens premier est considéré comme vieilli en français standard, sauf au Québec où il revêt les valeurs de « période de réjouissances » et « activité commerciale festive ». Ces célébrations ont lieu particulièrement l’été sur des thèmes variés : festivals de la crevette, de la gourgane, du gibier, du homard,…

Suite ...La vie d’astheure

Dans le Thresor de la langue françoyse de Jean Nicot, premier dictionnaire de la langue française à être publié en 1606, on donnait la définition suivante au mot astheure : Adverbe du temps present. Composé de deux entiers, sçavoir de A preposition, et heure nom substantif, et d’un corrompu, qui est St, dont l’entier est ceste, pronom demonstratif, qui coarcte l’adverbe au temps present, Si que le mot entier est A ceste heure, et par syncope des letres C E, Astheure, laquelle syncope est apherese, quand hastant et couppant le parler…

Suite ...Accent aigu

Accent est issu du latin accentus « intonation ». Terme de linguistique et de grammaire, il décrit l’ensemble des inflexions de la voix: accent d’intensité, accent tonique, « prononciation plus appuyée d’une syllabe dans un mot », accent rythmique. Au 17e siècle, il désigne les traits de prononciation d’une langue qui révèlent l’appartenance d’une personne à un pays, une province, un milieu déterminés: accent québécois, accent pointu (parisien), accent du Midi. Emporter de chez soi les accents familiers C’est emporter un peu sa terre à ses souliers Emporter son accent d’Auvergne ou de Bretagne…

Suite ...Le monde est petit

Petit est un mot gallo-roman présent en ancien provençal et en catalan, avec le /t/ prononcé. Il désigne un être animé de taille inférieure à la moyenne et, par extension, une jeune personne. Au figuré, il indique une condition modeste: petites gens. Il s’applique à une chose sous un rapport de grandeur temporelle: petit jour, « aube ». Pris adverbialement, il a laissé des traces dans les locutions usuelles petit à petit, « progressivement » et en petit « sur une petite échelle ». Il prend une valeur dépréciative particulièrement dans l’ordre…

Suite ...La belle saison

Saison représente l’aboutissement de sationem, accusatif du latin satio « semailles ». Le mot est attesté au sens de « temps qu’il fait », la période caractérisée par un climat relativement constant et par l’état de la végétation: saison des pluies, saison sèche; puis désigne chacune des quatre grandes divisions de l’année : printemps, été, automne, hiver. Il évoque spécialement la période où poussent certains produits de la terre, la saison des feuilles: feuillaison; des fleurs: floraison; des fruits: fructification; où se font certains travaux agricoles, la saison des semailles: semaison; des…

Suite ...Le mot de la fin

Fin, pris adjectivement, correspond au latin médiéval finus « raffiné ». Il s’applique à ce qui représente un caractère de perfection, au propre et au figuré: or fin, fine fleur. Il qualifie ce qui est délicat, gracieux: traits fins. Il désigne une personne habile et rusée: fin renard. Il s’applique à ce qui est très petit: pointe fine; cette valeur correspond aussi à un emploi adverbial: écrire fin. Au Québec, le mot a développé d’autres acceptions. Il désigne une personne sympathique, gentille, charmante: fine comme une soie. Il qualifie quelqu’un…

Suite ...Quel toupet!

« Toupee or not toupee », s’interroge cet Anglais devant des postiches, éprouvé par la fuite du temps et les progrès de sa calvitie. Le Français, lui, ne sera qu’irrité par ce toupet rebelle, cette touffe de (vrais) cheveux, qui rebique sur le sommet de son crâne. Toupet est dérivé de l’ancien français top, toup « touffe de cheveux qui surmonte le front », issu du francique top « bout » auquel est apparenté l’anglais top, « houppe de cheveux au haut du crâne », « crête, sommet ». Le sens dominant de « mèche de cheveux relevée au-dessus du front »…

Suite ...